Regresé a Minecraft porque extrañaba mi mundo. Estoy, quizás, en lo que puede llamarse la cuarta etapa. Estas últimas dos semanas, trabajé en las islas hongo (Mario & Luigi) para adornar algunos recovecos. Esta mañana estuve en el metro que estoy construyendo en el Nether. Adorné una de las entradas porque a veces miro demasiado esos videos donde expertos minecrafteros se la pasan horas, y horas, y horas, haciendo casitas y aplanando su mundo. Me inspiran. Quiero ser como vegetta777 o como arigameplays.

Pilates. 🎵 (guá-ca-la).

Hice libreros para ponerlos como columnas. ¿Qué tipo de literatura se lee en el Nether? William Blake, Dante Alighieri, Edgar Allan Poe, Lafcadio Hearn, Clive Barker, el tipo del paraíso perdido, las anécdotas transcritas de la radio abierta cuando emite a las tres de la mañana historias de terror. Pienso en la inutilidad de poner libreros cuando cualquier error puede provocar un fuego y quemarlo todo. Sólo de pensarlo, que los libros imaginarios se queman, siento algo en el estómago.

Mi plan es adornar todo el metro, dejarlo bonito. Aunque luego no puedo evitarlo y me gusta experimentar con bloques, colores, y quedan cosas muy raras. Estoy barriendo, como diría Beppo (el barrendero). Mino algunos bloques, los pongo en el horno, espero la recolección de lava y empiezo otra vez. También tengo un montón de carbón. Quizás debería hacer una fábrica de algas. Suena como un plan genial para el fin de semana.

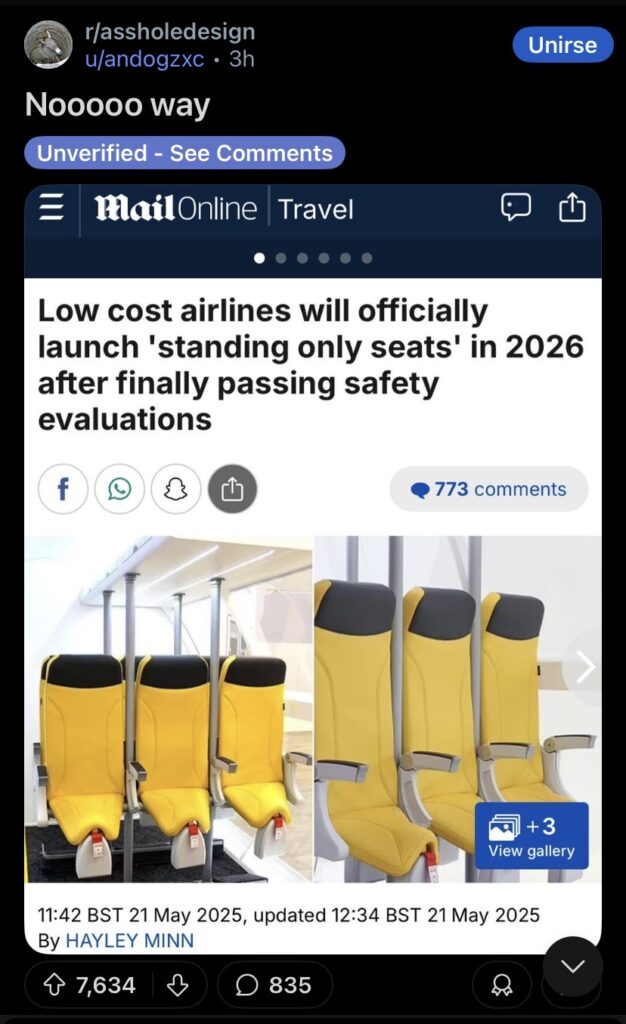

Esta mañana leí una nota en reddit. Algunas aerolíneas ya estaban preparando aviones de bajo costo a cambio de llevar a los usuarios paraditos. Mi cerebro hizo corto circuito. ¿No era un enorme riesgo de seguridad? No hablemos de un avión que se cae (wii) y todos se mueren (plaf), pero las aerolíneas sientan a la gente para tenerlos prisioneros, controlados.

Pero luego se me ocurrió otra cosa.

Tuve los flashbacks de mi querida ruta 3a, donde algunas veces voy parado porque se llena. Luego pensé en viva aerobus, los aviones más baratos del condado. Entonces no me pareció imposible que existieran aviones baratos, y que alguno de esos millonarios enfadosos empezara a gritar: “¡párelos, párelos a todos, quiero ahorrarme unos centavitos, no me importa si les chillan los glúteos!”.

Ya después, leyendo un poco más, vi que la nota no estaba confirmada, y que el único reporte de la misma viene del periódico ese. El DailyMail se caracteriza por el clickbait (¿Metro? ¿Prensa?). El foro de reddit que recogió la nota se llama “assholedesign”. Y es un foro dedicado a buscar esos elementos de diseño construídos específicamente para hacerle la vida más complicada al usuario.

Algún moderador del reddit, aunque dijo que la nota probablemente era falsa, y que era reiterativa porque aparece cada tanto para indignar a la gente, también aprovechó para expresar que la nota era un gran ejemplo de diseño culero. Sin embargo, aun así, toda la mañana pensaba que probablemente no me molestaría viajar parado, dependiendo del tiempo, del avión, de la distancia, de cuánto me odie ese día.

Carne de catapulta es una de mis cartas preferidas de Magic. Básicamente es una catapulta de zombies. Salió en una de las expansiones de Innistrad, así que la puedes encontrar en un diseño monón, blanco y negro, con algunos detalles moraditos para dar la impresión de que estás viendo una película vieja de terror, como las de Universal.

Cuando construyo decks de Magic, pienso en el universo narrativo. Coloco a los personajes, criaturas, en ciertos arquetipos y construyo el entorno a través de los encantamientos, instantáneos y hechizos, o sorceries. Pienso que cada deck debe tener un eje temático. Carne de catapulta pertenecía al universo de Kresh, un guerrero sangriento. El eje temático es fantasía oscura donde Kresh debe enfrentarse con criaturas cada vez más grandes porque es uno de esos peleadores enfermitos que buscan una criatura digna no solo del combate, pero de apostarse la vida mutuamente. Cuando construí el deck, pensaba en He-Man, Conan, Thundarr, algunas historias de Heavy Metal. En mi último juego, tuve que aceptar que Carne de catapulta tenía la excusa narrativa de estar adentro del deck, pero está muy lejos de tener sinergia con lo demás.

He retirado la carta de ese deck. Tengo una idea de dónde colocarla, pero es para el futuro. He descubierto que construir un deck de Magic es como un trabajo de creación: siempre hay algo qué afinar. He aprendido que para disfrutar este proceso, el deck debe darme placer y maravilla (mi deck de Henzie es el que me descubrió eso).

Sin embargo, a nivel historia, el Carne de catapulta me da un placer oscuro. Es una criatura compleja (paradójicamente, compuesta de criaturas muy sencillas: zombis), y asquerosa. Me recuerda, vagamente, aquellos parajes de cine y animación donde se colocan a los muertos vivientes y los avientan con la catapulta para asediar un reino. ¿Quizás eso sucedía en alguna de las películas de Evil Dead? Sé que es un relato muy medieval, tiempos de la plaga, cuando se decía que algunos ejércitos guardaban los cuerpos de los muertos para arrojarlos por las murallas e infectar a sus enemigos. Dudo que eso haya ocurrido, quizás debería investigarlo.

Aunque anoto por ahí: “investigar dónde se lanzan cuerpos (medievo, catapulta, zombies)”, probablemente terminaré quedándome con la imaginación.

Es cansado confirmar cada cosa que se escucha por ahí o que uno se guarda por ocioso, e imaginativo, y loquito.