Nunca olvidaré la primera vez que entré a Midgar. Tenía catorce años, una fabulosa tele Fischer de veintiocho pulgadas que compramos en una de esas noches locas de Liverpool para tenerla en la sala (recuerdo cómo se hizo vieja, algunas veces tenía que pegarle para que la imagen se viera correctamente), unas bocinas locas, y una PlayStation modeada que me permitía jugar los discos pirata que compraba por diez pesos en el tianguis.

El Final Fantasy VII me lo compraron original, hicieron el esfuerzo para darme ese gusto y evitarnos el sufrimiento de los discos que muestran glitches, primera señal de vivir en una simulación. Los RPGs eran apreciados en mi casa porque ayudaban a practicar el inglés y todo muchacho que crece con inestabilidad y carencias sabe lo importante que es aprender inglés.

Coloqué el primer disco, encendí la play y escuché la épica introducción de Nobuo Uematsu.

Empezó la cinemática. Entra Aeris, la muchacha de las flores. Y después, un alejamiento. La ciudad se explicaba sola.

Era un monstruo.

Una megalópolis distópica entretejida de acero y humo, donde no había luz de sol, o al menos luces neón como ciertos paraísos cyberpunk. Muy distinto a las experiencias anteriores que tuve con un RPG de Square: Chrono Trigger comienza con un cumpleaños, una feria hermosa, llena de color; Final Fantasy VI revela un paraje de nieve donde una muchacha de cabello verde avanza sobre la tierra nocturna vistiendo una armadura exoesquelética (recuerdo de Ripley, en Aliens). En ambos videojuegos hay esperanzas de fantasía, y de aventura. Las ciudades de los RPGs, para mí, hasta entonces, eran lugares pintorescos donde comprabas pociones y armaduras, donde los NPCs te saludaban con una sonrisa pixelada.

Midgar, en cambio, era un lugar gris y roto, iluminado de manera enfermiza. No sabía que estaba entrando a un mundo quebrado. No solo roto por su estética industrial, por sus barrios suspendidos sobre planchas oxidadas, por su cielo de metal sucio que no dejaba pasar la luz. Roto como la explotación del cuerpo. Rotísimo como el ánimo del carnal que viaja tres-cinco horas del día en el metro. Midgar no era solo una ciudad cyberpunk (de esas feas, feas, deprimentes): era una ruina habitada. Como en los mundos abiertos de GTA, donde cada barrio propone una historia de clase, la ilusión de la realidad, Midgar lo hace con una verticalidad interesante, un diseño estridente que grita injusticia.

Como chavo me costaba entenderlo, pero con los años hice la relación y repasé la historia. Los ricos vivían arriba, en placas de metal pulido que flotaban sobre los pobres como una burla arquitectónica. Abajo, los cuerpos febriles: los enfermos, los criminales, los ideáticos y los quijotescos. Respiraban el veneno de las fábricas y soñaban, tercamente, con un pedazo de cielo. También, ya pasados unos añitos, se me ocurrió el chascarrillo como se le ocurrió a cierto señor amable —un gordito que huele a hotcakes y hace unos peliculones chidos—, el que dijo alguna vez que lo entendió todo porque es mexicano.

Con Midgar tenía, frente a mí, uno de los rostros de la desigualdad.

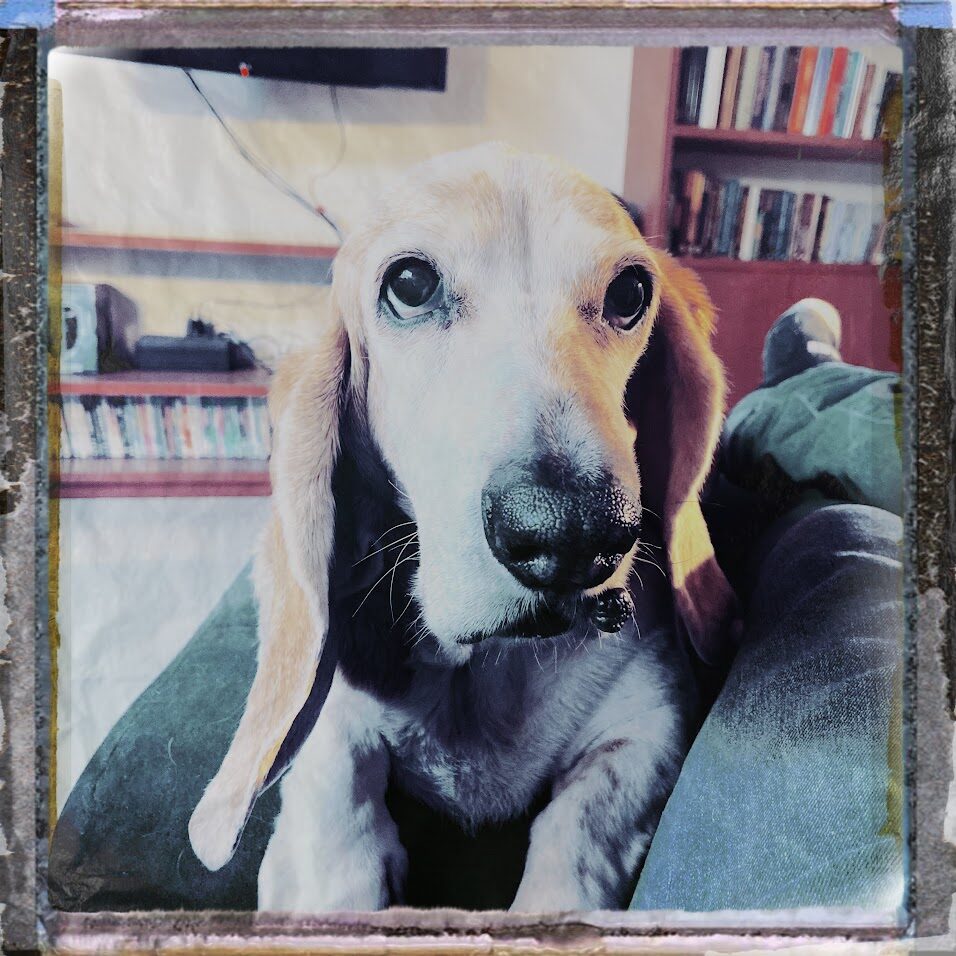

Aerith es una navegante del sistema

Aerith creció en los barrios bajos, pero no era como los demás. Tenía flores. Flores, en un lugar donde ni la hierba se atrevía a crecer. Ella era distinta —una Cetra, una sobreviviente—, pero también era ajena. Su atuendo rosa, vibrante, entallado y puritano. El primer diseño de Aeris es el de una madre amorosa, como una alta sacerdotisa, arcano número iv. Su canasta de flores como este objeto divino, colorido, el espacio de bendiciones. Sus ojos verdes e intensos. Me pregunto si entendía realmente el peso de vivir bajo la pizza podrida (como dice una de las canciones de Nobuo Uematsu), porque su jardín era un milagro, no una condena. O quizás seguía esta idea oriental de encontrar la belleza incluso en la destrucción, en la sangre, en la muerte.

Mi niñez la crecí en barrios: la Balbuena, la Obrero Mundial. Me cuesta trabajo definirlas como marginales (especialmente la Obrero). Pienso que es uno de esos términos engañosos, limitantes, y que surgen a partir de cierta educación gringa, refinada. Pienso en José Revueltas y Los días terrenales. Por otra parte, hablar de una colonia marginal, en la Ciudad de México, no es lo mismo que hablar de lo marginal en Cholula, o más lejos de Cholula, en Amozoc o Chignahuapan. Las últimas colonias donde viví fueron la Lomas de Becerra y la Alta Tensión, y así, con esos honrosos nombres, uno podía darse mal la vuelta y encontrarse con el hogar de los Panchitos entre casas de lámina construidas en los riscos hacia las Minas de Cristo.

Caminando Lomas de Becerra y Cristo Rey podían encontrarse los parques gratuitos, los mercados municipales y las bibliotecas. Podía encontrarme con un sonidero y ver a la gente bailar. El retrato de lo marginal en Midgar es, al fin y al cabo, una idea muy japonesa pop de lo que debe ser lo marginal. Es un punto de venta para el occidente, para empujar al muchacho privilegiado de los suburbios a imaginarse la miseria y la pobreza pero desde un lugar seguro y eventualmente concatenar este discurso de que los videojuegos son políticos. Discursos fáciles, digeridos, pero quizás útiles para abrir una que otra puerta a pensamientos un poquito más complejos.

En lo personal, aun cuando viví en estos lugares pintorescos y añorados, esos lugares donde aprendí a amar la vida y encontrar lo hermoso en lo horrible, también descubrí las bendiciones, o las flores de Aeris en la iglesia abandonada: nunca me faltó comida, ni libros. Nunca me faltó escuela y enseñanzas. Había un espejismo de pobreza pero también una enseñanza de cómo navegar el sistema.

Es algo que aprendí durante el cáncer de mi madre.

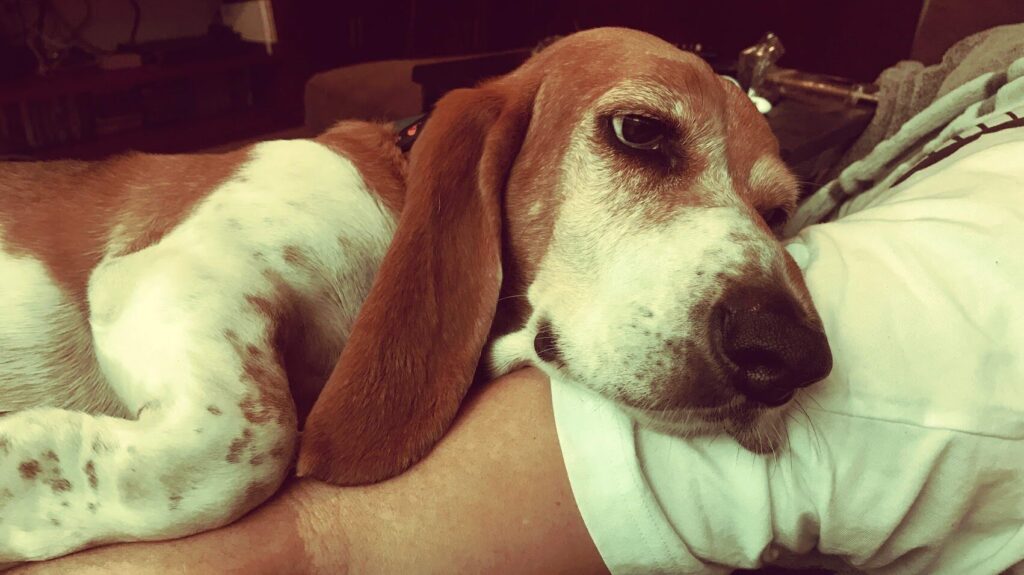

Barret y la rabia que no sirve de nada (pero es necesaria)

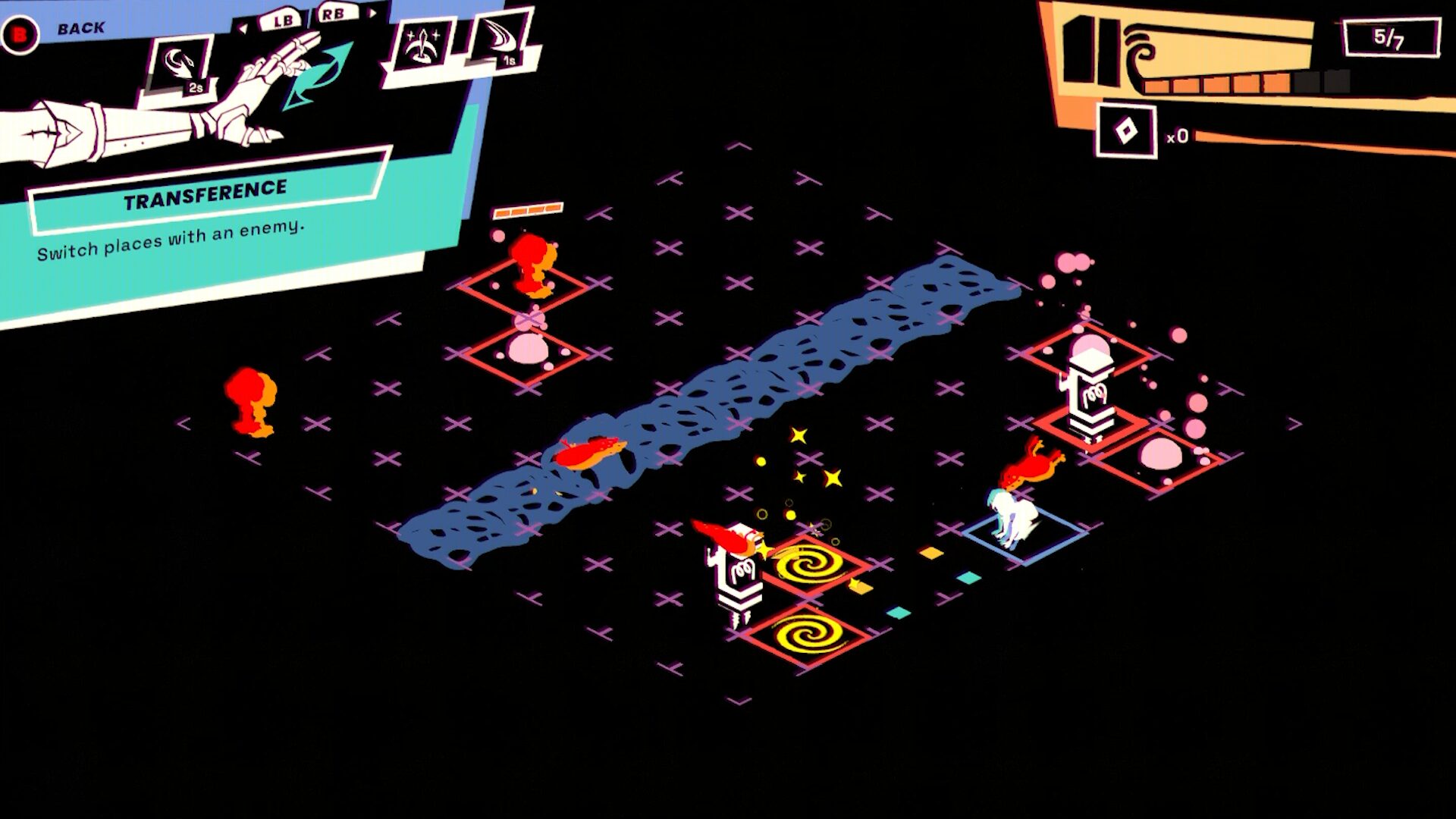

Hace un par de años, cuando jugué Final Fantasy VII por enésima vez, comprendí que los héroes son terroristas con aspiraciones ambientales. Quieren salvar al planeta, pero para salvarlo destruyen la ciudad y matan cientos, quizás miles, de personas. Cuando era joven, yo también imaginaba la destrucción de mi ciudad. Posiblemente era una imaginación recurrente y placentera (hasta que vi cómo se cayó el metro). Crecí pensando en la ciudad como un monstruo terrible al que aprendí a tenerle pánico: lluvias de ácido, leche radiactiva, taxistas como orejas de políticos, la fórmula de la tortilla —un secreto mejor guardado que el de la Coca-Cola—, los fantasmas en los edificios de Tlatelolco. Quizás por eso, además de que soy un exfumador empedernido, le tengo particular cariño al Marlboro de Final Fantasy VII; aquella criatura que tiene todos estos horrores tóxicos en sus tentáculos.

En la Ciudad, era fácil entrar en un estado de paranoia y angustia. Era fácil enojarse de ser chilango y del laberinto que nos habíamos construido.

El juego te sumerge en esta realidad sin preámbulos. No empiezas como un héroe reconocido, sino como un forastero en los suburbios, obligado a convivir con la miseria que la corporación ha creado. Cada misión en los barrios, cada interacción con sus habitantes, te enseña sobre la escasez, la desesperación y la resiliencia. Te obliga a ver el mundo desde abajo, a entender que la “civilización” de la placa superior se construye sobre la explotación y el olvido de los de abajo. No es una lección teórica; es una experiencia jugable, una narrativa interactiva sobre la carencia. La marginalidad no es un tema, es el terreno sobre el que caminas. Y quien te lo hace entender es un monín llamado Barret.

Barret gritaba. Gritaba contra Shinra, contra el sistema, contra Midgar. Durante el disco uno, Barret es una sinfonía de mayúsculas y de quejas. Era fácil verlo como un exagerado, un tipo que no entendía cómo funcionaban las cosas, uno que no sabía navegar los mecanismos de la ciudad para sobrellevar la miseria. Barret expresaba su educación de calle, aunque, supongo, no podemos olvidar la ilusión japonesa que han construido para el occidente: Barret era negro, y como negro se supondría que tendría muchas cosas qué decir sobre la desigualdad y la exclusión, pero no lo hace. No tiene por qué hacerlo. En esa “marginalidad” de Midgar, aparentemente todos son iguales. Como siempre, el mexicano mira el chiste desde lejos.

Quizás, después de unas décadas, a diferencia de Aeris y la protesta silenciosa de su iglesia cultivada de flores, Barret hace más sentido en los tiempos que corren y las protestas que florecen continuamente. Las redes sociales nos empujan el visaje de hombres y mujeres con las manos callosas y la voz rota de tanto maldecir a los de arriba. Gritan en las marchas, en las reuniones vecinales, en la cocina después de la tercera chela. Me gustaría tacharlos de locos, de amargados, pero sé que la frustración es verdadera. La construcción del odio a través de la educación es una de las tristezas más grandes que existen. Yo también he estado enojado mientras pienso en la inseguridad, en las fosas de los cuerpos, en los edificios altísimos que construyen esos rostros invisibles, a quienes no les importa tapar el sol.

Y la explicación que da consuelo, cuando no es la destrucción de la ciudad, solo puede darse a través de entender el monstruo que hemos ayudado a construir.

Tifa, la guía amorosa de un laberinto

Lo que me gusta de Midgar es ese momento en que, en un bar, conoces a Tifa: esa muchacha imposible de cabello negro, larguísimo. A diferencia de Aeris, con su contraste luminoso, Tifa se mezcla con la ciudad. Lleva un tank top blanco, tirantes negros, un short pequeño, tenis y guantes de pelea rojos. Parece que siempre está sonriendo, y tiene palabras de aliento incluso cuando todo se desmorona.

Mientras Aeris oculta su jardín a la vista de los demás —excepto a los niños del orfanato—, Tifa revela una canción de esperanza y melancolía cada vez que habla con alguien, especialmente el jugador. No es que lo diga explícitamente, pero hay algo en su forma de existir que convierte el desastre en posibilidad. En su existencia hay una revelación de que las cosas pueden ser mejor o, en palabras más adustas, que la vida puede ser un romance. Y, siguiendo el tema de los arcanos, probablemente ella sería el arcano número V: La Emperatriz.

Quizás lo más triste es que, por eso mismo, se enamora de un don nadie: un bravucón que la mitad del tiempo es un patán, y la otra mitad, un engreído silencioso. No ahondaré en ello.

Pero la última vez que jugué Final Fantasy VII, Tifa me recordaba a todas las muchachas que me gustaban en la primaria, o en la secundaria. Esos enamoramientos fugaces que te hacen imaginar que podrías conquistar el mundo si estuvieras acompañado por esa persona. El mapa de tu ciudad cambia con el enamoramiento. Ya no necesitas buscar flores en lugares ocultos ni leer cientos de libros para entender lo que puede ser la belleza. La muchacha —o el muchacho— que encendió tu corazón te da una guía muy especial, personalísima, de ese laberinto que antes odiabas.

Gracias a esas miradas, por ejemplo, las canchas de basketball dejaron de parecerme peligrosas por la noche. Se volvieron un lugar para jugar y vernos. Dejé de encontrarme con los monstruos de mi ciudad para enfrentarme a ellos.

Tifa, la mujer más fuerte del mundo, te acompaña en Midgar para destruir soldados de Shinra, máquinas espantosas, armas ancestrales, criminales que no quieren que cambien las cosas, y políticos que siempre querrán que vivas en un lugar miserable y apartado, lejos de ellos.

Aprendizaje en los barrios de Midgar

Midgar no tiene final feliz. Quizás mi ciudad tampoco lo tenga, siempre tiene algo qué dolerme de mi ciudad cuando sucede un temblor o cuando la negligencia mata a miles. En cuanto a Final Fantasy VII, no importa cuántas veces lo juegues: la ciudad se derrumba por culpa de unos muchachos ingenuos, neuróticos. El sistema los empuja exitosamente a consumar su odio, y a arrepentirse de ello.

Habría que aceptar que la felicidad no es un final, sino un estado intermitente, una guerrilla que sigue luchando (honrando a nuestros queridos mercenarios digitales): pequeños asaltos de placer entre los escombros. Los barrios lo saben. Por eso siguen riendo, bailando, vendiendo tacos de dudosa procedencia en puestos que desaparecerán al amanecer. Siguen cerrando calles —a pesar de nuestros autos, de nuestro reloj— para enchufar el sonidero y retumbar las cumbias en el aire, mientras unos muchachos se buscan con manos torpes bajo la sombra de una esquina.

Las bibliotecas persisten, sí. Islas de conocimiento donde, inevitablemente, algún escritor estatal presentará un libro que se disolverá como un secreto de arena. Pero eso también es necesario: todo sistema necesita sus fantasmas. Al fin y al cabo, son lugares de encuentro donde los personajes habitan, hablan, construyen historias nuevas y se apropian nuevamente de sus espacios.

Nos enamoraremos cientos de veces en estos laberintos sucios. Aquí, entre rumores y monstruos que crecen en las alcantarillas, no hay héroes de videojuegos, solo gente que se aferra a otros para no caer. Si tenemos suerte, alguien nos tomará de la mano. No para matar diablos, sino para aprender a caminar entre ellos, robarles un poco de oro, y seguir avanzando —no solamente para subir al próximo nivel, sino hacia otra noche, otro día, otra forma de aguantar, otra manera más de ver el rostro de la felicidad.