La violencia en Grand Theft Auto es estética, es narrativa, es deseo. El disparo es curiosidad, el atropellamiento es inventiva; el jugador continuamente entra al territorio de qué ocurrirá con la transgresión; la transgresión se convierte en rutina y la rutina en espectáculo.

¿Qué ocurre cuando el crimen deja de ser condena y se vuelve coreografía?

En Grand Theft Auto, la violencia trasciende su función lúdica para convertirse en un lenguaje. Las balas son un cuestionamiento sobre los límites del mundo: ¿reaccionará la policía? ¿Explotará ese coche? ¿Gritará el peatón de manera distinta esta vez? El jugador no solo ejecuta acciones, sino que experimenta con la física social del juego. La transgresión se vuelve un método de exploración, una forma de cartografiar las fronteras morales y técnicas de un sistema contenido.

Rockstar no solo simula una ciudad, sino que simula la respuesta de esa ciudad al caos, creando un diálogo entre el jugador y el mundo.

Esta violencia estetizada recuerda a Anthony Burgess en La naranja mecánica, donde la ultraviolencia es una forma de arte distorsionada, y a J.G. Ballard en Crack, donde el accidente de tráfico se vuelve fetiche. En GTA, el crimen es coreografía porque está diseñado para ser cinematográfico: las balas dejan rastros incandescentes, los coches vuelcan en cámara lenta, la ciudad es un escenario iluminado por neones y explosiones. La condena moral queda suspendida; lo que importa es la elegancia del gesto, la creatividad del caos.

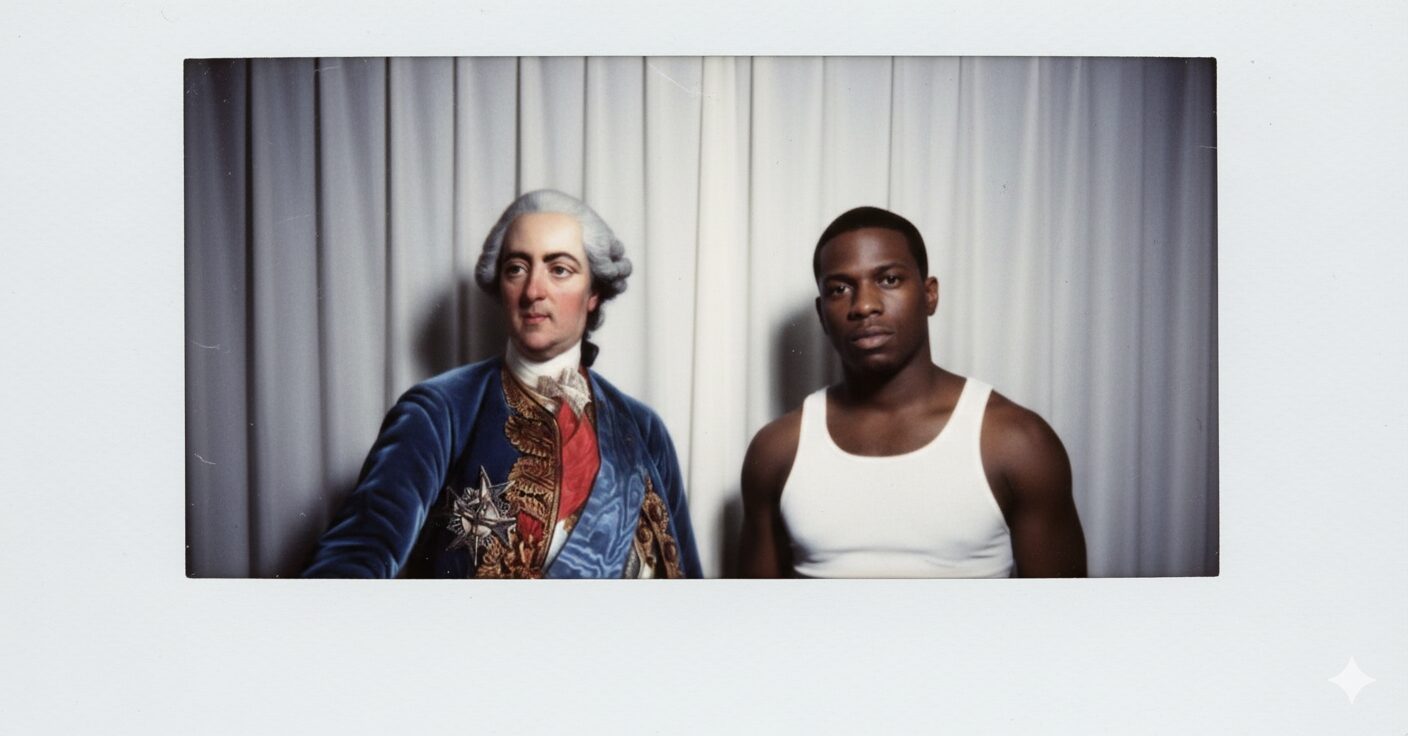

El Marqués de Sade tenía la intuición del deseo como otros tienen la intuición de la música o de la geometría. Su monstruosidad no consistía en describir orgías interminables ni torturas asquerosas e impensables, sino en llevar al extremo la noción del lector sobre los límites: ¿qué sucede cuando se corren, se doblan, se borran? Su literatura no es una apología del dolor —aunque algunas veces, pareciera que el mismo autor insiste en esta reducción—, sino una exploración radical e imposible, un laboratorio de lo humano, la carne, donde cada impulso se mide hasta agotarlo.

Recuerdo que el Marqués de Sade fue el primero que me hizo sentir un dolor físico mientras leía.

En Los 120 días de Sodoma, los libertinos no buscan únicamente satisfacer un capricho, sino pervertir la idea de frontera. El sadismo, en su forma más pura, no es violencia por violencia: es una filosofía del exceso. Una búsqueda de ese lugar en el que placer y destrucción, ternura y crueldad, se confunden hasta ser indistinguibles. Sade y su latente provocación en cada página; goza e incomoda al mismo tiempo, excita y repele en una misma oración. El deseo no es limpio, mucho menos puro, y el deseo se guarda como un monstruo de sombras que puede arrastrarnos a lo prohibido.

Su escritura es un paraíso, y un infierno, de revelaciones: cuando se elimina la moral como marco regulador, no queda el caos, sino un juego de jerarquías. Sade muestra que el deseo se ordena solo, que incluso en la anarquía del placer surgen escalones, posiciones, podios invisibles donde cada cual mide su poder y su vulnerabilidad. Es ahí, en esa geometría perversa, donde podemos encontrar nuestro lugar: un espacio donde aspiramos a sentirnos cómodos en nuestros placeres y, al mismo tiempo, expuestos en nuestra vergüenza.

Qué tanto dolor estamos dispuestos a soportar por el placer, y la exploración del placer. O bien, ¿cuánto dolor somos capaces de provocar al otro?

Leer a Sade, además de su orgía interminable de cuerpos, es como navegar uno de esos sueños freudianos, olvidados: un calabozo onírico en el que cada reflejo muestra hasta qué punto el deseo es político (ugh, pero a algunos convendrá verlo de ese modo), hasta qué punto la intimidad está atravesada por fuerzas de poder, y hasta qué punto seguimos sin saber si lo que buscamos es la libertad o apenas una forma más refinada de sometimiento.

Si Sade empujaba el deseo hasta sus bordes, Bataille entendió la violencia como un exceso ritualizado: un derroche de energía que desafiaba el principio de utilidad burguesa. Para la moral burguesa todo debe producir, servir, encajar en un engranaje social o económico. El gasto inútil es sospechoso: la fiesta, la orgía, la guerra, el sacrificio. Bataille rescata precisamente eso: la violencia, el sexo, la risa obscena, no como medios para un fin, sino como expresiones puras de lo que no puede contabilizarse.

Donde Sade plantea un laboratorio del deseo y del poder, Bataille ofrece un marco para entenderlo: el exceso como aquello que no puede domesticarse. El sadismo, entonces, puede leerse menos como patología y más como la forma extrema de ese gasto: un ritual en el que el dolor y el placer se confunden porque ambos pertenecen al mismo orden de lo improductivo. Los libertinos de Los 120 días no buscan placer útil ni placer estable, sino la experiencia misma de lo que se consume y se agota.

Bataille como amplificador de la lectura sadiana: la violencia ya no es simplemente destrucción, sino un sacrificio sin altar, una ofrenda sin dios, un derroche que desarma a la moral utilitaria. El acto violento, en su pureza, no persigue ningún propósito. Lo humano no siempre se ordena bajo la economía, la eficiencia o la producción, sino también bajo la pérdida, la ruina y la exuberancia.

En este punto, Sade y Bataille parecen dialogar: uno se recrea en los excesos como catálogo de lo indecible; el otro los piensa como manifestación inevitable de una energía que no puede contenerse. Ambos nos muestran que la violencia no es solo transgresión, sino también un espejo de la vida misma, que se derrocha en cada instante sin razón aparente, que se escapa de cualquier cálculo, como si lo inútil fuese la única verdad de la existencia.

GTA es similar a ese teatro, pero con joysticsk, botoncitos y árboles de cuatro vistas. Un escenario abierto donde el jugador se convierte en director de una obra improvisada. La ley existe, pero solo como un obstáculo narrativo: un sistema de reglas diseñado para romperse. La ciudad vive, simuladamente vive; los peatones cumplen rutinas, los policías responden como máquinas de reacción, los semáforos funcionan con una precisión improbable, quizás envidiable, en el mundo real. Y sobre esa cuadrícula, cada gesto del jugador —un atropello, un asalto, una fuga—, se convierte en una escena dentro de una dramaturgia donde el protagonista encarna el deseo sin consecuencias.

¿Es esto sadismo? No en el sentido clásico, porque no hay un “otro” real que sufra, sino un “otro programado” para colapsar, reiniciarse y seguir funcionando. El sufrimiento tiene sentido en el sentido estético: el placer de lo prohibido convertido en forma de arte. Ahí se cruza Sade con Bataille. El primero nos mostró que, al eliminar la moral, queda un puro juego de poder, de cuerpos sometidos a la imaginación de quien manda. El segundo elabora que esa violencia no necesita justificar nada: es un exceso, un derroche ritualizado de energía, un gasto improductivo que justamente por ser inútil revela lo más humano.

GTA convierte esa intuición filosófica en experiencia lúdica. El juego no censura o limita la violencia: la deja ser. El jugador gasta horas persiguiendo patrullas, lanzando autos al mar, golpeando NPCs hasta que la simulación se colapsa en un glitch. Nada de eso —fuera de las misiones—, produce experiencia útil, ni desbloquea recompensas, ni mejora estadísticas. Es puro gasto, puro derroche, un carnaval de lo innecesario. Se trata de la libertad de hacer lo que la vida real prohíbe, potenciar el lujo de la pérdida.

El juego nos recuerda —con ironía y cinismo— que lo inútil, lo excesivo, lo prohibido, también es parte esencial de nuestra naturaleza. Que el arte, el juego y la violencia comparten la misma raíz: un teatro de lo humano donde nada se produce, todo se consume, y lo único que queda es el eco de una bronca carcajada mezclada con la sirena de una patrulla que nunca logra alcanzarnos. El juego, pues, nos hace ver lo sádicos que podemos ser en un ambiente controlado.

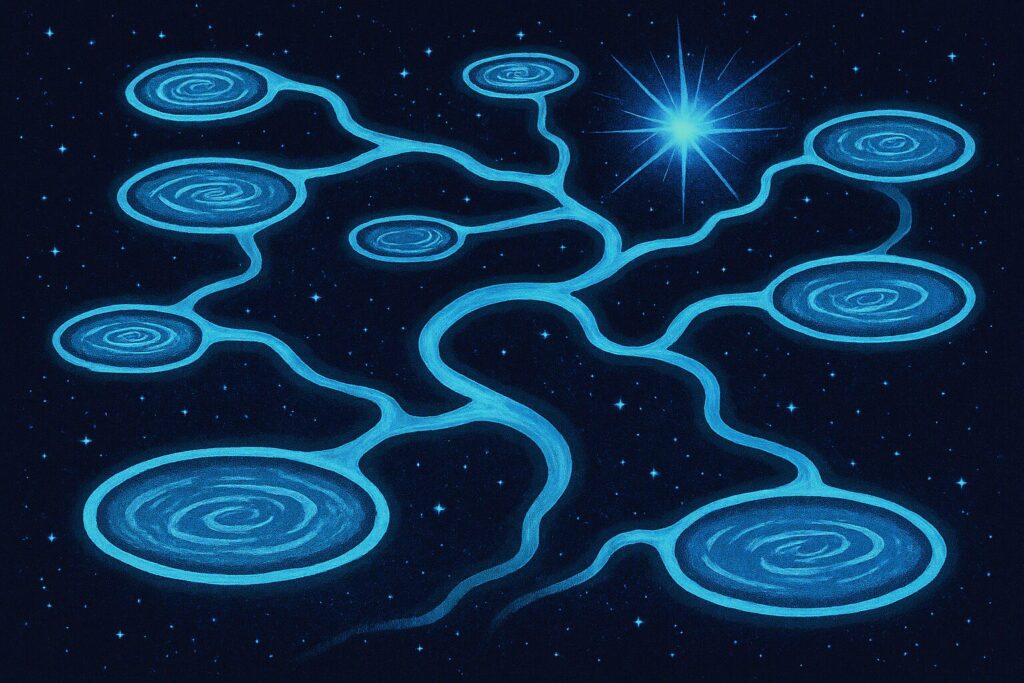

Sade y GTA comparten esa premisa: que el ser humano, cuando se le libera de la culpa y de la sanción moral, no busca la paz, sino el límite. Y que ese límite, una vez alcanzado, nunca se fija, sino que se desplaza. El jugador de GTA rara vez se detiene tras su primer crimen: atropellar a un peatón accidentalmente abre la puerta a hacerlo deliberadamente; robar un auto se vuelve el preludio de acumular una colección; huir de la policía una vez es apenas el ensayo para una persecución cada vez más absurda.

La lógica del juego es también la lógica del exceso: la transgresión no sacia, incita.

Como los libertinos de Sade, el jugador no se conforma con el gesto inicial. Necesita repetirlo, variarlo, escalarlo. El crimen aislado carece de fuerza; lo que importa es la serie, la secuencia creciente de actos que buscan superar al anterior. En Los 120 días de Sodoma, los libertinos trazan un catálogo, un calendario de excesos que deben intensificarse hasta el extremo. En GTA, el jugador fabrica un calendario implícito: primero asalto un banco, luego sobrevivo cinco estrellas de búsqueda, después intento saltar un puente con un tráiler robado. No importa tanto la acción en sí, sino la posibilidad de ir más allá, de probar los bordes de la simulación.

Puede, entonces, que descubramos una paradoja: la libertad no genera calma, sino vértigo. El espacio abierto de Los Santos es, como los escenarios sadianos, un laboratorio donde la imaginación busca chocar contra las paredes invisibles del sistema. El placer no está en matar a un NPC —que siempre reaparecerá—, sino en descubrir hasta dónde puede romperse la lógica del juego, hasta qué punto la simulación tolera el exceso antes de quebrarse. Sade intuyó que el deseo no se calma nunca, que todo límite es solo un umbral hacia otro más extremo. GTA lo traduce en lenguaje digital: cada acto abre un menú invisible de variaciones, cada crimen es un ensayo para el próximo, cada límite conquistado exige ser desplazado.

Parece así que el jugador y el libertino comparten un mismo destino: una búsqueda insaciable, un catálogo interminable de excesos que nunca llegan a completarse. Porque lo prohibido, en el fondo, no es un lugar de llegada, sino un horizonte que se mueve con nosotros.

Pero hay una diferencia crucial. Sade escribe desde el encierro, desde la censura, desde el castigo. Su literatura nace del choque con un mundo que lo condena, y por eso cada página es también una provocación: desenmascarar la impureza del humano, o del ser social. GTA, en cambio, se juega desde la comodidad, desde el entretenimiento, desde el consumo. No nace como desafío al poder, sino como producto dentro del sistema. El sadismo digital es higiénico: no hay sangre real, no hay cuerpos reales. La cárcel es una invención pixélica. Es una simulación del exceso, una fantasía controlada, un parque de diversiones donde la violencia está incluida en el precio de entrada.

Y quizás precisamente por eso hay que prestar atención a lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. GTA no exige reflexión, solo acción. No nos pide pensar en las consecuencias, sino gozarlas como parte del espectáculo. Es un sadismo filtrado por las reglas del mercado: un exceso empaquetado en discos o descargas digitales, diseñado para repetirse sin culpa y sin vergüenza. La “libertad” que ofrece es cómoda, pero también anestesiada: los cadáveres desaparecen al dar la vuelta a la esquina, los robos se olvidan con un respawn, la violencia no deja cicatrices.

Ahí donde Sade escribía contra el mundo —y por eso escandalizaba—, GTA se instala en el mundo como un producto de lujo cultural, un simulacro que nos permite “vivir el exceso” sin riesgo. Pero incluso así, algo queda: una incomodidad latente, un eco en la cabeza. No porque atropellar a un NPC nos haga más violentos, sino porque nos recuerda que, cuando se eliminan las consecuencias, nuestra imaginación corre directo hacia el límite. El juego no pide que lo pensemos, pero la pregunta insiste: ¿qué significa que el exceso se haya convertido en entretenimiento de masas?

GTA y Sade ponen un espejo frente a nosotros, aunque de distinta naturaleza: uno escrito en la celda húmeda de un hombre condenado, otro renderizado en 4K para vender millones de copias. Ambos, sin embargo, nos devuelven la misma pregunta incómoda: ¿el placer que sentimos al romper las reglas es auténtico o aprendido? ¿Es un deseo que brota de lo más profundo o un guion cultural, repetido tantas veces, que ahora lo sentimos natural?

El juego —como el texto sadiano— nos obliga a poner en la balanza nuestros principios, aunque sea de manera inconsciente. Nos gusta creer que jugamos libremente, que elegimos el crimen porque queremos. Pero, ¿esa libertad es real o diseñada? ¿Somos sujetos que actúan, o consumidores que reproducen un patrón de estímulo y recompensa trazado por alguien más?

Y entonces la pregunta se tuerce un poco más: ¿qué pasa cuando el verdadero crimen no es el acto violento, sino la indiferencia con la que lo ejecutamos? Porque en Los Santos nadie recuerda, nadie sufre, nadie lleva cicatrices. Los peatones reaparecen, los autos robados regresan a sus rutas, las sirenas de la policía se silencian cuando apagamos la consola. La violencia se convierte en un simulacro de banalidad. Ese instante después de estrellar un avión contra un rascacielos, no porque deseemos la tragedia —que jamás podrá amplificarse en un juego que se reinicia cada carga—, sino porque la tragedia es prácticamente nula, inexistente.

Sade escandalizó porque describió lo que estaba prohibido imaginar; GTA entretiene porque empaqueta lo prohibido en un parque temático donde nadie pierde nada. Pero entre ambos se revela la semilla de un mismo árbol: la certeza de que, cuando nos despojamos de consecuencias, lo que buscamos no es la paz, sino el límite.

Y ese límite, como siempre, puede correrse un poco más lejos cada vez.