Recuerdo: mientras preguntaba de símbolos, como de qué nos sirve la luna, uno de mis alumnos dijo que los chinos tienen el mito de una princesa que la mandan a vivir allá; inmediatamente después recordé un comic que apareció en Facebook que narra el mito del conejo lunar pero en un lenguaje muy coloquial. Quetzalcóatl, un caminante cansado y muy poco paciente, cuando recibe una respuesta desfavorable de este animal orejón, le dice: «a la luna por verguero». Me reí mucho.

Efecto: he visto las lunas estos días, y me gustaría pensar que no tiene un gran efecto sobre mí [probablemente me equivoco y con la ingenuidad de un niño, o de un viejillo enigmático, pienso: “me la quiero comer”]. La luna no me convierte en un hombre lobo, por ejemplo. Tampoco siento que mi humor esté atado a sus fases. Hace unas noches vi el arco de su sonrisa blanca, asentí, y pensé muy ordinariamente: «hoy sonríes como el gato de Alicia» y traté de dejarla ir. Aunque costó, porque era una cosa muy hermosa, y no dejé de mirarla hasta que desapareció detrás de una nube.

Prisión: una de mis cartas preferidas de Magic se llama «aprisionado en la luna» (aunque preferiría traducirlo como prisionero lunar). Primer flavor text: «solo una bóveda así podía aprisionar a Entrakul». Segundo flavor text: «una prisión improbable para un prisionero imposible». Quizás fue un episodio de Doctor Who donde vi que la luna era el huevo de una criatura gigante, pero antes de Doctor Who, quizás en algún lado leí que era una aventura, o un descubrimiento, de Gargantúa y Pantagruel. No he leído esa novelita terrible, tengo ganas de intentarlo pero me aguanto.

Síntoma: a veces es triste leer libros viejos, o largos, o aparentemente complicados porque nadie los lee contigo. Eso también, supongo, es una prisión.

Sigilo: mientras estaba pensando sabe qué cosa, una de mis alumnas me enseñó el curioso método para hacer sigilos. Mi cerebro dio la vuelta a una juventud enterrada. El sigilo es una curiosidad mágica para manifestar pequeñas cosas, proteger aquello que quieres. «Se quitan las vocales, profe, y con lo que resta puede crear un símbolo». El símbolo lo construyes utilizando las grafías restantes y de ahí nace una especie de laberinto simbólico, un laberinto que, supuestamente, si lo atraviesas con la mirada, supone un hechizo. «Ojalá fuera así de fácil», pensé, y me sentí conmovido, un poco derrotado.

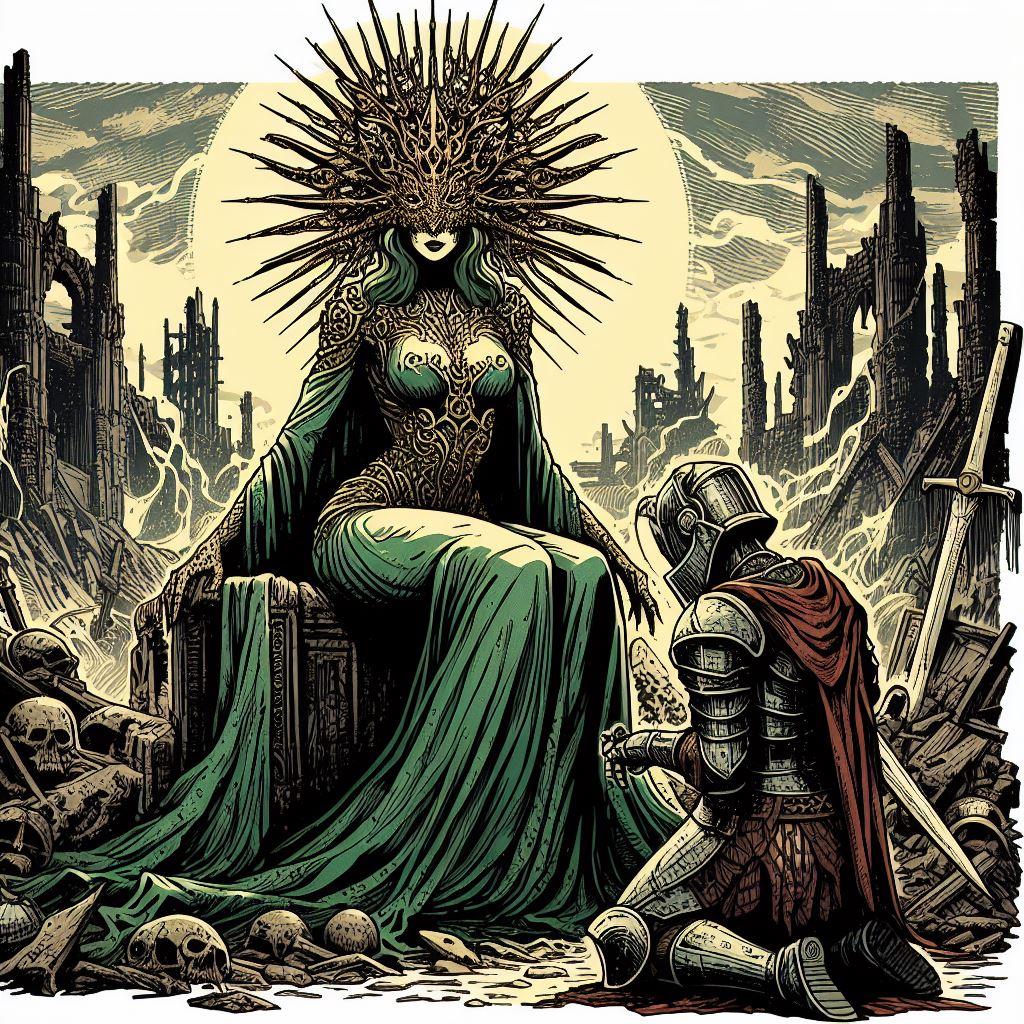

Traslado: la Nico de otro universo ha utilizado la luna para enterrar sus huesos más valiosos. También ha escondido libros viejos, cobijas muy calientitas y croquetas de dinosaurio en montecitos discretos que pueden verse con algún telescopio. En algún lado, también enterró esta frase: «Luna, te quiero, te quiero, Luna» mientras admiraba un sol lejano. Gracias a su poderosísima nariz, sabe que hay un camino laberíntico en los adentros del satélite blanco que puede conducirla a la prisión de los mil demonios. Otros entes primordiales, como el espíritu del conejo que vive pastando en uno de sus cráteres, piensan que ella es la guardiana oscura de ese lugar y sus secretos, pero la verdad es que no le importa mucho y siempre que siente una sensación de deber, le da mucho sueño, se enrosca y duerme hasta babear ríos, y ríos, en las riscos de una erosión lunar.

Sombra: Nunca se me van a olvidar la luna, ni su conejo. «A la luna por verguero».