Anota Sakin Almataha en su diario: “En el laberinto me siento afortunado de ser libre. Manifiesto por escrito que desde siempre me gustaron los hombres y las mujeres, siempre quise sentirme abrazado y bendito por el abrazo de ambos, la caricia de ambos sexos, pero mi vida anterior no me permitía ver de frente a la bestia de las mil caras: el amor, el deseo, el abandono.

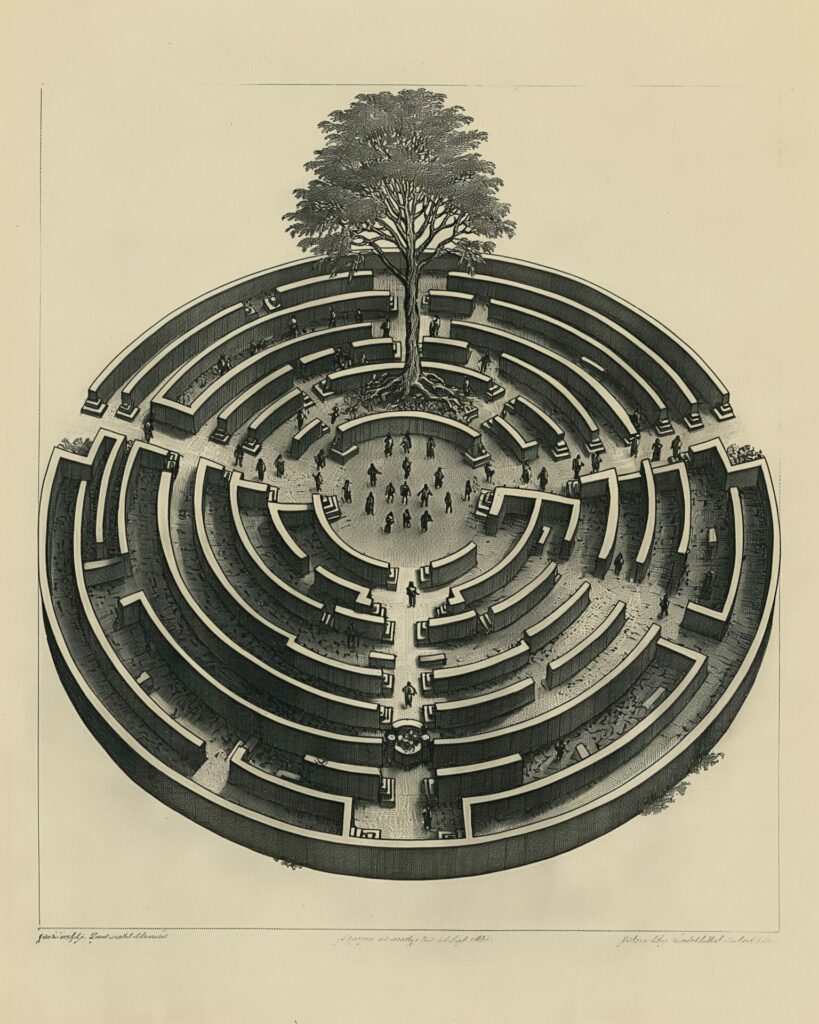

En mi vida anterior, no había la esperanza de dioses permisivos, dioses que aman, dioses que experimentan el amor a partir de la mortalidad. Un dios puede cometer errores infinitamente, o hasta que es olvidado por sus creyentes. Y mi dios jamás será olvidado porque incluso aquí, todavía me sé sus oraciones. Eventualmente entendí que iba a morir y cada día de negación, era aceptar la condena de mi corazón porque temía los monstruos, los pecados inventados por el hombre sin rostro: esa criatura ambigua que había construido ese otro laberinto que llamaba familia, casa, sociedad, nación.

[En este espacio, Sakin Almataha dibuja con carboncillo todos los pisos al laberinto referido. Incluye calles, banderas, colores, camiones, figuras sonrientes y cansadas, árboles abandonados, ríos secos, perros que deambulan de noche, fuera de las tiendas y las comidas nocturnas, buscando alimento olvidado. Hace un mapa extenso de la que fue su ciudad antes de ser libre y uno se pregunta, después de todo, ¿cómo hizo para vislumbrar un mundo tan grande y tan hermoso dentro de su propia prisión?]

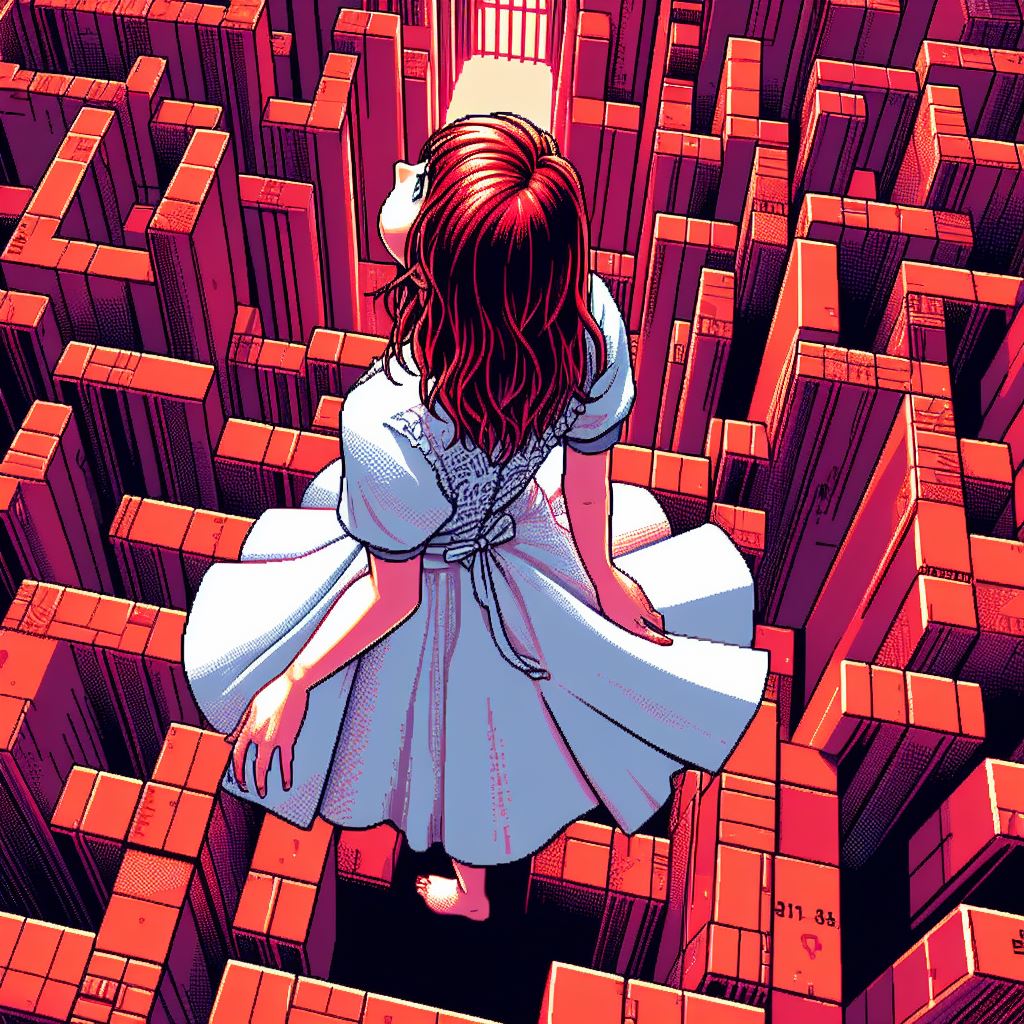

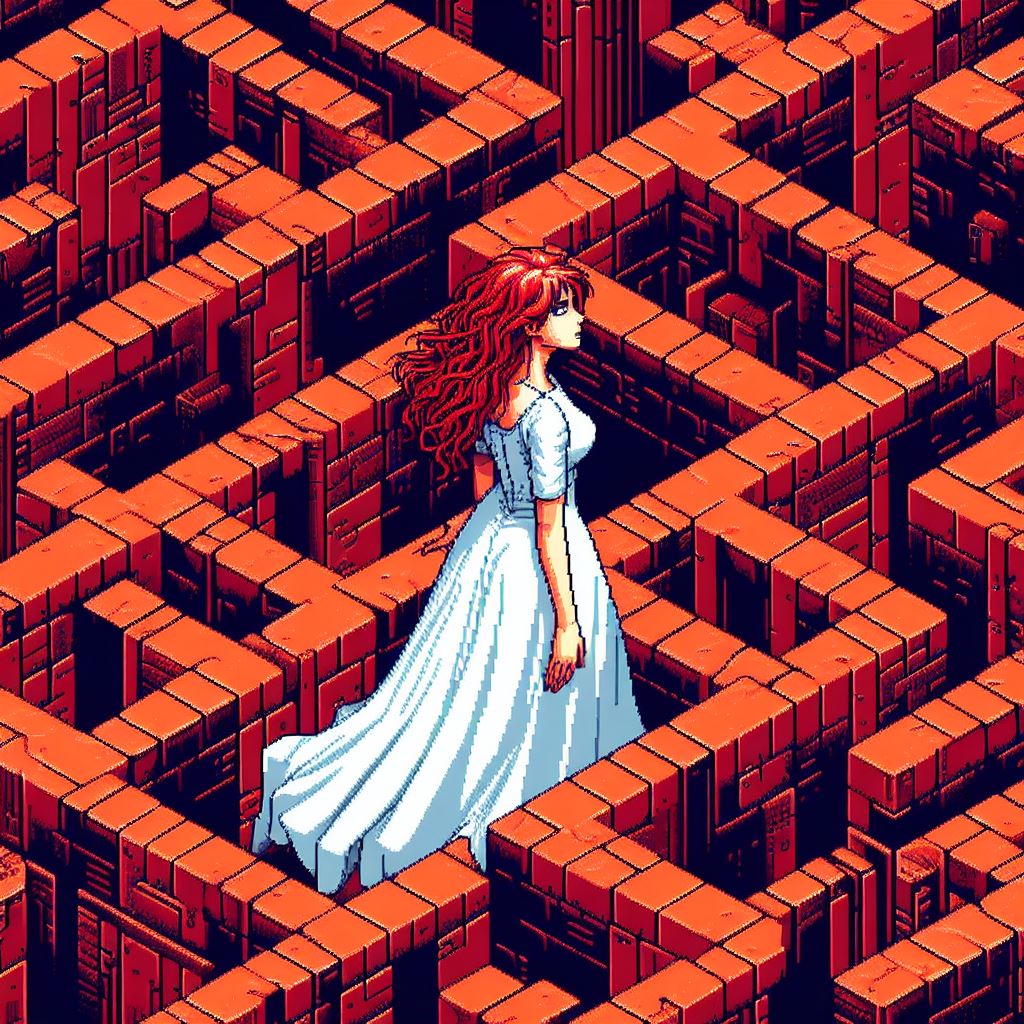

Cuando abrí la puerta a este laberinto de maravillas, primero me sentí perdido por los ladrillos rojos, constantes; los pasillos repetitivos y casi iguales; las ventanas fuera de sentido porque no muestran nada, atisbos de libertad, sino más pasillos y encrucijadas. Luego, deambulando como un hombre sin esperanzas, encontré una espada y para sobrevivir, tuve qué bañarme en la sangre de los monstruos y los malditos. Comí la carne del pecado, mordí los hongos y el musgo, lamí las pocas corrientes de agua.

Y tuve la revelación de mi propia carne.

Extrañé a mi familia, mi casa, mi sociedad, mi nación.

Pero escuché el rumor de una canción en mi corazón.

Era un sonido misterioso y alegre.

Una canción ajena, como las que se escuchan cuando viajas en autobús y estás quedándote dormido.

Era libre.

Resolví el misterio de los pasillos, seguí el eco de las risas y los olores a pan, y a carne, y las paredes se abrieron para revelarme los rostros y los cuerpos, para revelarme las carcajadas y el verdadero cansancio. Encontré el jardín secreto, el bosque purpúreo dentro del bosque de concreto. Hombres tomaban la mano de los hombres. Y mujeres tomaban la mano de las mujeres. Y luego intercambiaban como si no importara, como si hubiéramos nacido para querernos igual, querernos bien y amablemente. Y ninguno se preguntaba si dios pensaba quemarlos. Y por primera vez me arrodillé e hice una oración sincera porque había encontrado mi primer paraíso”.

[Después viene un largo recuento de los amores y desamores de Sakin Almataha, en ocasiones aburrido porque temía escribir del cuerpo y de los sudores. Además, se dice que los extranjeros se acostumbran a los paraísos después de unas cien, ciento cincuenta páginas. Quizás habría que visitarlo en unos doscientos o trescientos años para saber si envejeció como un espíritu contento, y si todavía tiene ganas de rezar después de todo este tiempo. Mientras tanto, alabada sea su ingenuidad, y que dios bendiga sus aventuras amorosas y su desparpajo de hombre roto, inconcluso.]