Hace unos años, cuando recién me mudé a esta casa, podía ver el Popo: espléndido, formidable.

En días de mucha lluvia, se formaba un arroyuelo donde venían las garzas a mirarme a unos 50 metros de distancia.

Me sentía muy contento con mi pequeño jardín secreto.

Mi vista sin filtro de la naturaleza.

Luego algún imbécil puso edificios, otro puso departamentos, y otros más pusieron casas de tres pisos. Todos imbéciles, sí, pero yo también: como si hubiera aparecido un demonio a decirme: «de qué privilegios gozas, mi rey».

Después vino el dios gentrificador y no supe cómo sentirme al respecto.

Como soy optimista, igual que el tipo de las camisetas, traté de encontrar una bendición.

Tengo una handycam vieja, del 2,000. De vez en cuando la conecto (porque las pilas ya no le sirven) y miro a lo lejos con ella. Pensé que podría grabar los pájaros que se paran en mi reja, o alguna lluvia.

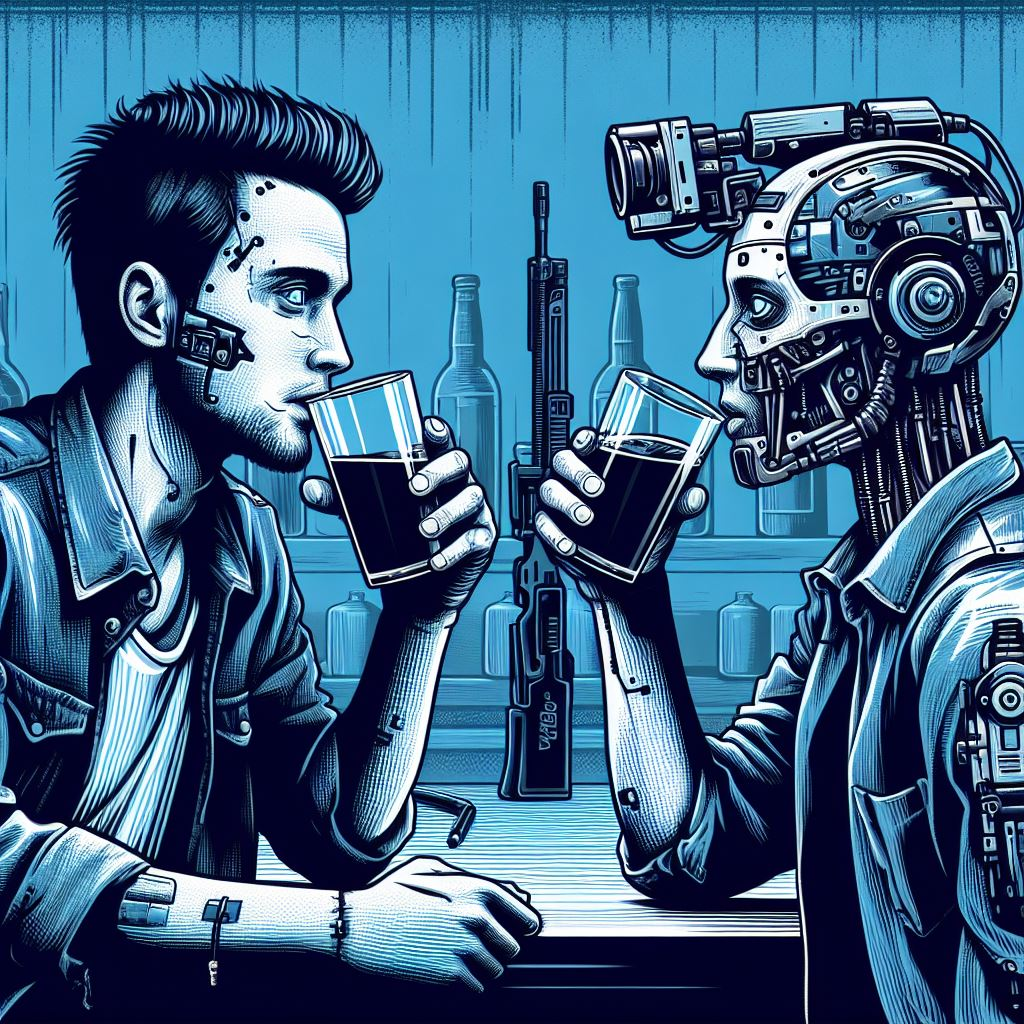

Resulta que tiene un zoom digital que me permite ver muy bien a lo lejos. Descubrí que puedo espiar a mis vecinos. No vi nada memorable, nomás gente dando vueltas de un lado a otro y a una muchacha, quizás, peinándose.

Sentí un vacío moral, y decidí no volverlo a hacer.

Cuando fui a dormir, pensé que también soy un objetivo fácil de sus ventanas.

Uno de ellos podría tener un rifle de francotirador y acabar con mi vida. Y así, de tanto pensarlo, se ha convertido en uno de esos terrores ocasionales que vivo en mi oficina mientras escribo, mientras reviso tareas, mientras trabajo en gamigo, mientras miro alguna película o algún video de youtube, mientras platico solo con la Nico y le cuento que antes vivíamos en un país mejor.

Al final cruzo los dedos; creo que también sería lo mejor, mucho mejor que una enfermedad horrible.

Sé de lo que hablo.