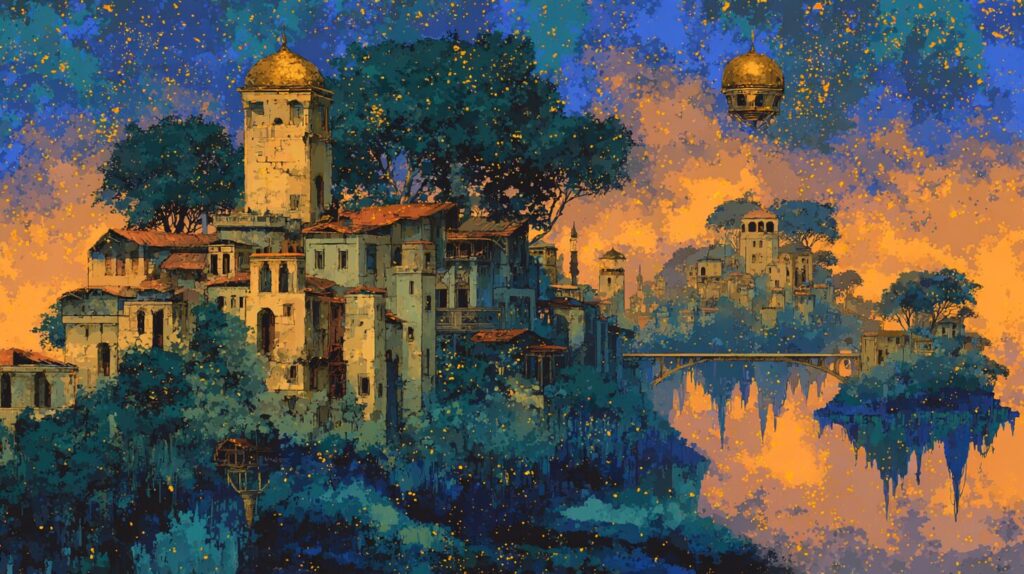

Hay juegos que comienzan cuando todo ha terminado. Bastion pertenece a esa categoría. Su premisa es sencilla: un mundo roto, un narrador que lo reconstruye con palabras, y un chico que despierta entre los escombros. Cada fragmento que emerge del abismo parece cargado de un recuerdo antiguo, como si el mundo recordara a sí mismo mientras se recompone. Bastion reconstruye la emoción de haber habitado un territorio; y convierte en estética el concepto del palacio de la memoria.

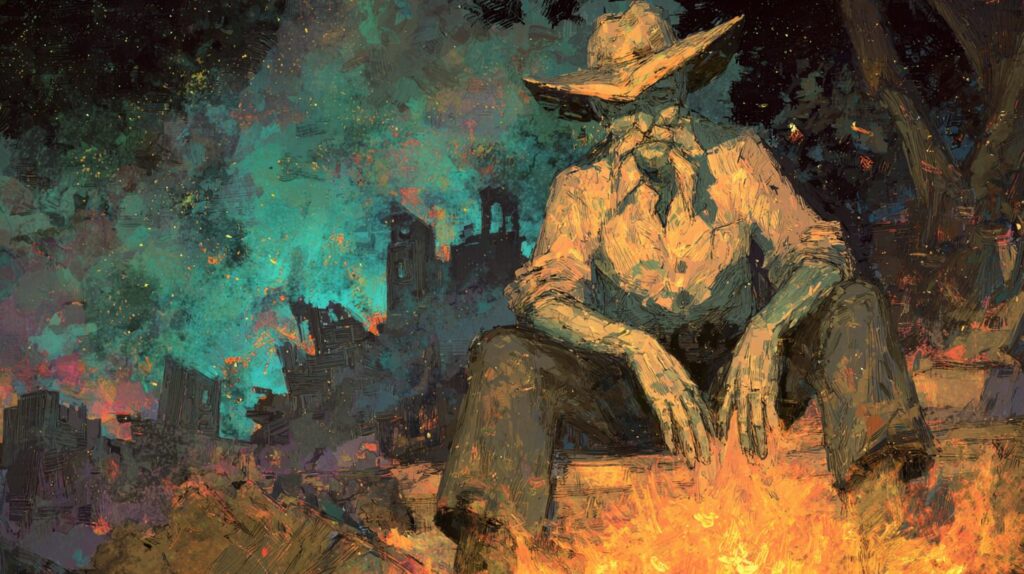

Bastion no comienza con la catástrofe, sino con su resaca. El mundo ya se vino abajo; lo que queda son ruinas suspendidas en el aire y una voz —ronca, cálida, como la historia de un cowboy contada frente a una fogata—, que acompaña al jugador como un narrador cansado de su propio relato. No cuenta los hechos: los interpreta, los sueña, los reescribe. El cowboy viejo se adapta a las dinámicas del jugador, corrige su historia mientras el jugador descubre el mapa. Habla como quien intenta darle sentido al desastre después de haberlo sobrevivido. Es una voz que juega a ser dios, pero un dios que ya no crea: solo recuerda. En Cien años de soledad, García Márquez hace algo parecido. Cuando el coronel Aureliano Buendía recuerda el hielo, no evoca un objeto, sino el instante en que el recuerdo se transforma en mito.

En ambos casos, la voz es lo que queda cuando todo lo demás se ha derrumbado. El narrador de Bastion y la voz de Cien años de soledad comparten una misión idéntica: reconstruir un mundo a partir de los escombros de la memoria. Macondo y Caelondia son ciudades fantasma, sostenidas por la palabra. Cada ladrillo que el jugador coloca, cada frase que el narrador pronuncia, es un intento de devolver coherencia al caos. Pero la reconstrucción no es inocente: la nostalgia es su cemento, y la nostalgia siempre deforma.

En Bastion, cada fragmento reconstruido tiene algo de mentira. No se trata de recuperar el mundo como fue, sino como se recuerda. El narrador lo sabe, y por eso duda, corrige, cambia su tono: “Quizás no fue así”, dice a veces, como si se contradijera. En Cien años de soledad, los Buendía viven esa misma ambigüedad: no recuerdan si algo ocurrió o fue soñado, si los pergaminos predicen o reescriben. Macondo y Caelondia son ciudades atrapadas en el espejismo del recuerdo, en la imposibilidad de distinguir entre historia y mito.

La nostalgia, en ese sentido, no es una emoción sino una herramienta estética. Tanto García Márquez como Bastion usan la memoria como material de construcción. No reconstruyen el pasado: lo reinventan. En Macondo, los muertos conversan y los milagros se integran a la vida diaria; en Caelondia, las ruinas flotan en el aire esperando que el jugador las camine para existir. Ambos mundos son palimpsestos: cada paso, cada frase, borra y reescribe lo anterior.

Ambos mundos me provocan el mismo sentimiento: una tristeza luminosa. No fue hasta años después que hice la relación entre la ciudad de Bastion y Macondo. Uno sabe que, al final, todo volverá a caer. Macondo será borrado por el viento y sus pergaminos; Caelondia, por haber dejado su reconstrucción en la memoria así como uno olvida los lugares donde ha vacacionado. Lo que sobrevive no es la estructura, ni los muros, ni los mapas: es la voz que recuerda; el narrador que cuenta la historia anidada de los héroes, los peregrinos. Esa voz que insiste, que narra, negada a aceptar el silencio y la oscuridad como destino.

El narrador no salva el mundo; lo repite para no perderlo. La memoria no es la salvación, quizás es una canción final, una manera de honrar los errores de la memoria. Esa repetición —algunos dirán que es un gesto inútil y hermoso—, es la respiración del mundo: su manera de no desaparecer. Tanto el cronista de Bastion como el narrador de Cien años de soledad entienden que recordar no es restaurar, sino reinventar. Que la memoria no conserva: recrea. Que cada evocación cambia lo evocado.

De unos años para acá, pienso que la humanidad continuamente está recorriendo umbrales. Vivimos en espacios liminales esperando ser reconstruidos por el recuerdo y la emoción. En los umbrales, la palabra y la imagen se funden para construir otra clase de eternidad, una que no depende del tiempo, sino de la persistencia del relato. Entre los ecos de Macondo y los restos suspendidos de Caelondia comprendemos que el arte —ya sea literatura o videojuego— no reconstruye lo perdido: lo inventa de nuevo para poder seguir amándolo.

Quizás recordar sea solo otra forma de seguir construyendo, incluso entre las ruinas.