La idea de despertar sin memoria me parece profundamente perturbadora. Todavía más si todo comienza en un laboratorio, como el de Midgar. Así despierta Cloud Strife en algún momento de Final Fantasy VII. También es problemático encontrarse confundido en una playa de Balamb, como le sucedió a Squall Leonhart. La amnesia en los RPG japoneses no es solo un recurso narrativo conveniente para justificar por qué un protagonista de nivel 99 comienza la aventura sin saber usar magia; es una declaración filosófica sobre la naturaleza de la identidad y el tiempo que resuena con algunas de las obsesiones más profundas de la literatura occidental.

No es casualidad que los nombres de estos personajes evoquen elementos atmosféricos y climáticos: Cloud (nube), Squall (borrasca), Aerith (aire en su etimología latina), Zephyr (céfiro, viento occidental). Sus identidades son tan mutables como el clima, sujetas a vientos de manipulación; son individuos construidos por el trauma y una reconstrucción artificial. Cloud, cuyo pasado fue distorsionado por experimentos de Shinra y sus propias mentiras, es un rompecabezas de memorias prestadas; Squall, cuyo nombre sugiere una tormenta repentina y pasajera, encarna la resistencia a ser definido por un trauma infantil que apenas recuerda. Incluso Aerith, cuyo nombre evoca la levedad y la trascendencia, existe entre dos mundos: el de los barrios y el del cielo, la humana y la Cetra, lo terrenal y lo mítico.

Aerith, cuyo nombre evoca la levedad y la trascendencia, existe en ese limbo entre lo humano y lo divino, entre los socavones de los barrios y la pureza de las flores que brotan en medio del concreto de aquella iglesia olvidada. La lucha por su identidad hace eco con la de Terra Branford de Final Fantasy VI, otra mujer fracturada por fuerzas que trascienden su comprensión. Ambas son criaturas liminales: Aerith, la última Cetra, obligada a navegar entre la herencia de un pueblo extinto y la crudeza de Midgar; Terra, mitad humana mitad esper, convertida en arma por un imperio que desea explotar la magia que lleva en la sangre. Sus nombres no son casualidad: Aerith (asociada al aire, a lo etéreo) y Terra (la tierra, lo primordial) representan dos caras de una misma moneda existencial. Mientras Aerith busca respuestas en los templos olvidados de sus ancestros, Terra lucha por entender el amor maternal en un mundo que solo la ve como un instrumento de guerra. Ambas encarnan la paradoja de ser un puente entre mundos y que se sienten atrapadas en ambos. Junto a ellas, debemos definir si alcanzar un propósito o destino vale la pena. Sus historias no son solo sobre salvar el planeta, sino sobre encontrar un lugar a dónde pertenecer cuando tu propia identidad es un campo de batalla.

Esta mutabilidad refleja una ansiedad posmoderna: ¿somos acaso solo el relato que otros han construido para nosotros? ¿Puede la memoria ser implantada, robada o reinventada? Los RPG japoneses, en su lenta y meticulosa exploración de estas preguntas (aunque, por lo general, bastante caótica e inconclusa), se acercan a las preocupaciones de un Borges que escribió sobre hombres que no saben si son autores o personajes, o a un Philip K. Dick que dudaba de la realidad de sus propias percepciones. La amnesia no es un vacío, sino un campo de batalla donde se libra la más íntima de las guerras: la que define quiénes somos cuando nadie —ni siquiera nosotros— nos está mirando.

Marcel Proust dedicó siete volúmenes y más de cuatro mil páginas a explorar cómo la memoria involuntaria —esa que se activa con el sabor de una magdalena, el sonido de una campanilla, la textura irregular de un adoquín— puede recuperar no solo el pasado, sino versiones perdidas de nosotros mismos. Los diseñadores de Final Fantasy VII, Secret of Mana o Xenogears intuían algo similar: que la identidad es una construcción frágil, y que perderla puede ser el comienzo de una búsqueda más auténtica.

Consideremos la estructura; tanto En busca del tiempo perdido como Final Fantasy VII son, en esencia, ejercicios de arqueología personal, antropología de la memoria y el recuerdo. El narrador de Proust se sumerge en las capas sedimentadas de su pasado para reconstruir no solo lo que fue, sino lo que significa haber sido y jugar, acaso, con la ficción del recuerdo. Cloud, por su parte, debe navegar entre recuerdos implantados, traumas suprimidos y fragmentos de identidades ajenas para descubrir quién es realmente bajo la coraza de SOLDIER. Ambos protagonistas son detectives de su identidad. Pero, ¿qué ocurre cuando las pistas son falsas? ¿Puede un recuerdo prestado, como la espada de Zack, definirnos más que las experiencias genuinas? ¿Acaso la memoria no es, en sí misma, una forma de narrativa que editamos constantemente? Cloud no solo lucha contra Sephiroth; lucha contra la versión de sí mismo que otros construyeron. El narrador de Proust, en cambio, se enfrenta a la fragilidad de los detalles: el sabor de una magdalena, el crujir de una pasarela, que pueden derrumbar o reconstruir universos enteros, una memoria de su pasado que incluso cimbra y desafía a los dioses del tiempo, a quienes debe arrostrar al final.

¿Hasta qué punto nuestros pasados son reales si nuestros recuerdos se componen de metáforas, sensaciones aisladas, artificios narrativos? ¿Y si la verdadera misión no es recuperar el tiempo, sino aprender a vivir con las versiones incompletas de nosotros mismos? Quizás, la felicidad, está en rellenar los espacios fragmentados, vacíos, con los sabores de una magdalena. Usar la invención sin reservas para explicarnos nuestro pasado y, a su vez, darle sentido a nuestra identidad.

Proust podía permitirse una digresión infinita, los sueños como los cuentos anidados de Scheherazade, el análisis microscópico de cada sensación recuperada. Sus párrafos se expanden como círculos concéntricos en el agua, abarcando asociaciones que conectan un beso maternal con las campanas de Combray, un encuentro social con las leyes del deseo. El videojuego, por el contrario, debe traducir esta introspección en mecánicas jugables, sin la posibilidad de expandir en lo narrativo o lo filosófico, pero guiar a los jugadores a través de objetivos tangibles: mazmorras que representan el inconsciente, batallas que simbolizan conflictos internos, objetos que desencadenan flashbacks.

Aquí es donde la amnesia brilla como recurso interactivo. En literatura, el lector es un observador pasivo de la recuperación de la memoria del protagonista. En un RPG, el jugador experimenta esa recuperación en tiempo real, descubriendo fragmentos del pasado del personaje al mismo ritmo que el personaje los recuerda. Construir identidad se vuelve objetivo. La amnesia convierte al jugador en cómplice de la reconstrucción identitaria. Cuando Cloud recupera sus verdaderos recuerdos en el Flujo de Vida (o el lifestream, otra de esas ideas románticas que explican energías, vibras, y Gaia), nosotros también “recordamos” junto con él, porque hemos vivido esa confusión desde el principio. A su vez, gracias a este bonito proceso, descubrimos el placer que brinda a los lectores escudriñar las mentiras de los narradores engañosos cuando descubrimos que Cloud es un papanatas inventado.

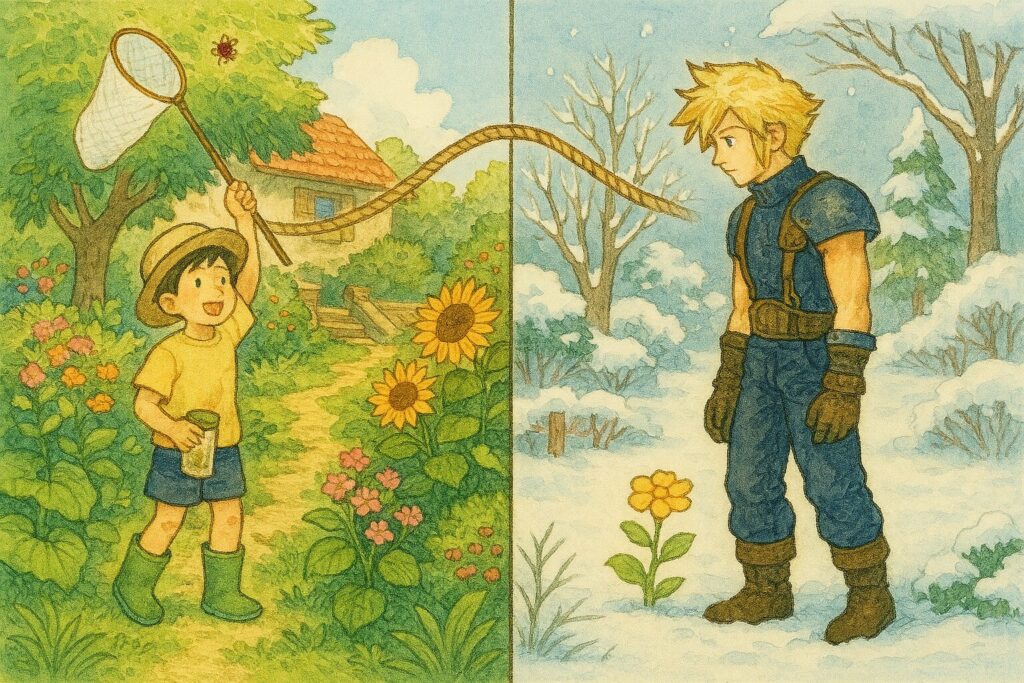

Este proceso adquiere una dimensión aún más íntima cuando lo contrastamos con la construcción del verano ideal en juegos como Boku no Natsuyasumi. Mientras Cloud lucha por discernir entre memorias reales e implantadas, el protagonista de Boku no Natsuyasumi vive un verano perpetuo donde cada día se construye con pequeños rituales cotidianos: atrapar insectos, pescar en el río, compartir historias con la familia. La memoria aquí no es algo que deba ser desenterrado o descifrado, sino activamente construido a través de la repetición y la nostalgia. El jugador no busca respuestas pasadas, sino que crea recuerdos en tiempo real, lo que plantea una pregunta sabrosísima a través del juego, homo ludens se pone muy serio: ¿la identidad se descubre o se inventa? Mientras Cloud cuestiona cada fragmento de su pasado, el niño de Boku no Natsuyasumi teje su identidad con los hilos de lo aparentemente trivial, sugiriendo que lo que somos está hecho tanto de los momentos que olvidamos como de aquellos que elegimos atesorar. Eventualmente, como un acto de magia, descubriremos que la identidad del niño es un reflejo de nuestro verano ideal, una copia virtual de nosotros mismos siendo niños en un campo de juegos.

Así, la amnesia en los RPGs no solo nos obliga a reconstruir al personaje, sino que nos confronta con nuestra propia relación con la memoria y la identidad. ¿Somos acaso la suma de nuestros recuerdos, o la narrativa que construimos a partir de ellos? ¿Qué ocurre cuando, como Cloud, descubrimos que partes clave de nuestra historia son ficciones implantadas? Y, en contraste, ¿cómo influyen en nosotros los recuerdos aparentemente sencillos y cotidianos, como los que propone Boku no Natsuyasumi? La genialidad de estos juegos yace en cómo nos hacen partícipes de este proceso: no somos meros espectadores, sino coautores de una historia que cuestiona los cimientos de la conciencia y la autenticidad. Al final, tanto Cloud como el jugador de Boku no Natsuyasumi aprenden que la identidad es un jardín que se cultiva con restos del pasado y semillas del presente, un territorio donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan sin posibilidad de deslindarse.

Los japoneses, herederos de una tradición budista que concibe el yo como una ilusión, encuentran en la amnesia una metáfora perfecta para la condición humana. No hay un “yo verdadero” que recuperar, sino un proceso continuo de construcción y deconstrucción identitaria. Esto explica por qué tantos protagonistas de JRPG no solo han perdido su memoria (o bien, que construyan la identidad a través de otros juegos, como el niño de Pokémon, Red, que no habla con el protagonista, pero en su propio juego construye su historia de vida), sino que descubren que sus recuerdos “originales” eran falsos, implantados o pertenecían a otra persona.

Proust llegaba a una conclusión similar por una ruta diferente. Su narrador, quizás llamado Marcel, descubre que la memoria voluntaria —la que invocamos conscientemente— nos miente, nos presenta un pasado domesticado, compatible con nuestra imagen presente. Solo la memoria involuntaria, la que surge por accidente, nos devuelve fragmentos auténticos de lo que fuimos. Los personajes amnésicos de los JRPG experimentan algo parecido: sus intentos conscientes de recordar los llevan por caminos falsos, mientras que los destellos espontáneos de memoria —provocados por una melodía familiar, un rostro conocido, un lugar revisitado— los acercan a verdades más profundas.

Esta tensión entre memoria voluntaria e involuntaria alcanza su punto más agudo en La prisionera, tomo en el que el narrador proustiano se obsesiona con los celos y la posesión de Albertina. Aquí, Proust explora cómo la memoria no solo reconstruye el pasado, sino que lo distorsiona para alimentar nuestras neurosis presentes. El narrador inventa recuerdos —o los reinterpreta— para justificar su paranoia, creando una realidad alternativa donde cada gesto de Albertina se convierte en una prueba de su traición. Este proceso refleja la misma dinámica que viven los protagonistas de JRPGs como Cloud: sus recuerdos no son simplemente falsos, sino que son distorsionados activamente por sus traumas y deseos inconscientes. Así como Marcel convierte a Albertina en una prisionera de su propia narrativa celosa, Cloud se convierte en prisionero de una identidad prestada —la de Zack— porque esa versión de sí mismo es más heroica, más aceptable, que la realidad de un soldado fallido, un pobre imbécil que simplemente seguía órdenes.

La genialidad de Proust —y de los JRPGs que aplican esta idea— yace en mostrar que la memoria no es un archivo, sino un campo de batalla donde se libran guerras psicológicas representados por monstruos simbólicos. Los destellos de memoria involuntaria (la magdalena, una melodía) irrumpen como actos de sabotaje contra la narrativa oficial que hemos construido. En Final Fantasy VII, el olor de los lirios en la iglesia de Aerith o el sonido del crepitar de los fuegos de Nibelheim funcionan como equivalentes interactivos de la magdalena proustiana: son grietas en la narrativa impuesta, momentos en los que la verdad emerge a pesar de los mecanismos de defensa del personaje. El jugador, al experimentar estos fragmentos en tiempo real, no solo observa sino que participa en esta lucha entre el recuerdo auténtico y el reconstruido, entre la verdad dolorosa y la ficción reconfortante.

La magdalena de Proust y la Materia de Final Fantasy VII funcionan como objetos transicionales similares: fragmentos del pasado cristalizados en el presente que pueden activar cadenas de remembranza. Ambos autores entienden que la memoria no es un archivo que consultamos, sino un territorio que habitamos, y que perderse en él puede ser el único camino para encontrarse.

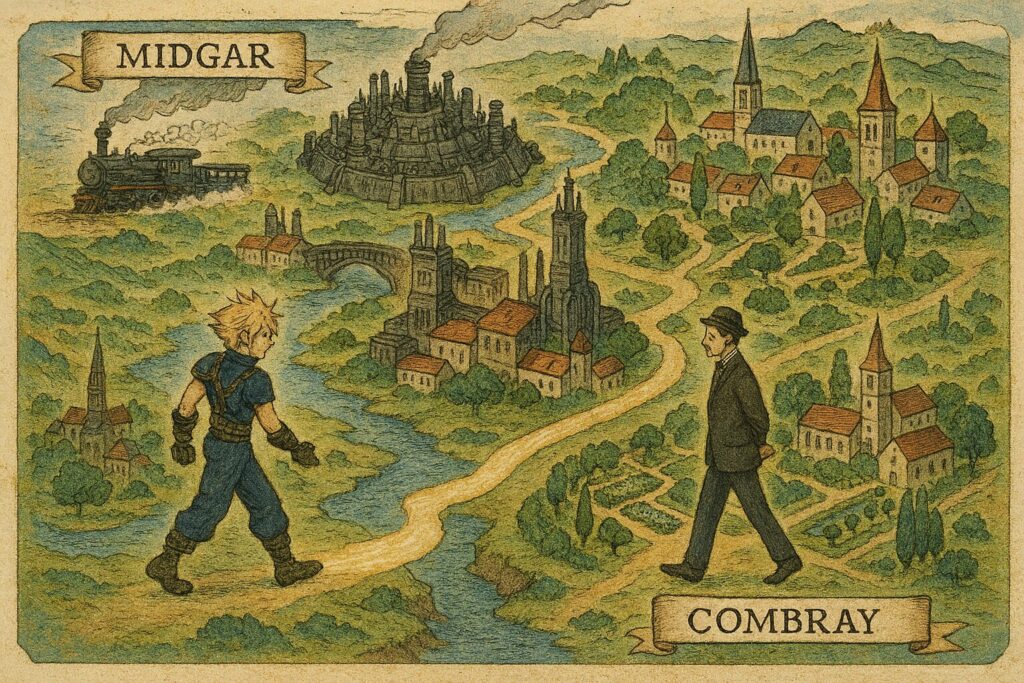

Me gusta regresar a ambos parajes de ficción; Combray como Midgar: ambos son lugares donde alguien despierta confundido, sin saber muy bien quién es, y debe emprender el viaje más largo de todos: el que lleva de vuelta a casa, que siempre resulta ser un lugar que nunca habíamos conocido realmente.

En Combray, el narrador de Proust despierta en la niebla de la infancia, donde los nombres de los lugares (Swann, Guermantes) son ecos de un mundo que aún no comprende, pero que intuye cargado de significado. En Midgar, Cloud despierta en un tren, con una espada demasiado grande para sus hombros y un pasado que no le pertenece. Ambos son peregrinos de la memoria, forzados a recorrer no solo geografías físicas, sino los mapas fracturados de sus propias biografías. El viaje de vuelta a casa no es una vuelta al origen, sino una reinvención del origen: Combray ya no es el pueblo idílico de la niñez, sino un símbolo de la pérdida y el deseo; Midgar ya no es solo una ciudad de acero y humo, sino el escenario donde se desmonta y reensambla la identidad.

Al final, ambos protagonistas descubren que la verdadera casa no era un lugar, sino la comprensión de quiénes son en relación con sus recuerdos —reales o inventados—. Para el narrador de Proust, casa es la aceptación de que el tiempo solo puede redimirse a través del arte; para Cloud, es la integración de sus fragmentos en una nueva totalidad, aunque esta incluya las piezas rotas. Volver a casa, entonces, no es regresar a un punto en el mapa, sino reconciliarse con las versiones de uno mismo que quedaron esparcidas en el camino. Combray y Midgar son, al final, el mismo laberinto: el que recorremos cada noche al cerrar los ojos, buscando en los sueños la llave de una puerta que solo existe porque aprendimos a nombrarla.

Me gustaría creer que esa es una lección que comparten los videojuegos y la literatura: todos despertamos confundidos, todos cargamos espadas que no sabemos usar, y todos emprendemos ese viaje de regreso a un hogar que, al final, construimos con los restos de lo que fuimos y lo que imaginamos ser.