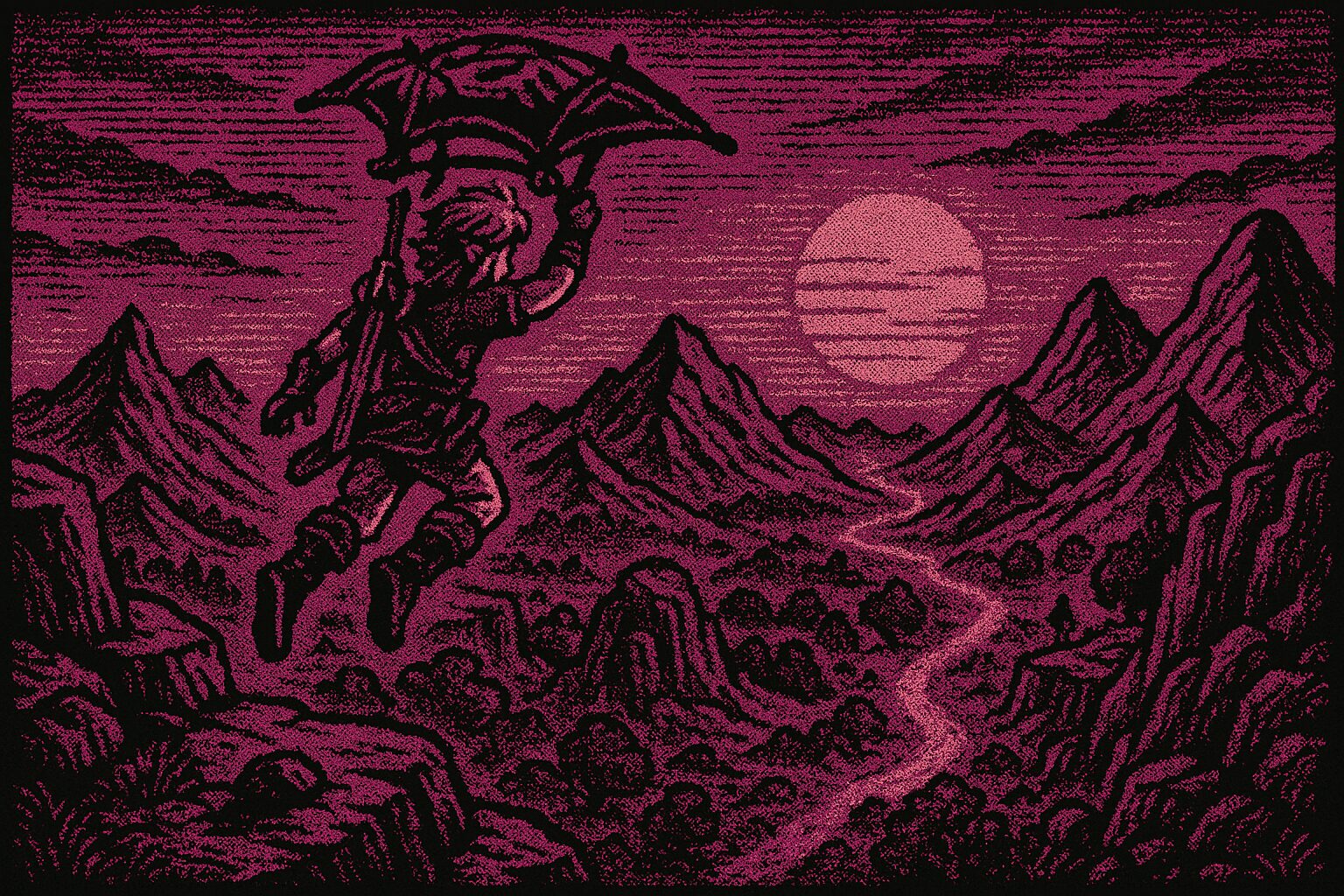

La promesa inicial de un mundo abierto es la libertad absoluta: un territorio sin límites visibles, donde cada montaña puede escalarse y cada decisión parece emanar de nuestra voluntad. ¿Recuerdas como, en Breath of the Wild, una de las primeras escenas nos muestra a Link volando por los cielos, descubriendo un mundo basto, lleno de montañas para escalar? Esta libertad, y la emoción de ser libres, es una de las ilusiones más elaboradas de los videojuegos. El jugador explora un espacio que ha sido minuciosamente diseñado para sentirse salvaje y orgánico; cada roca, cada camino secundario y cada NPC existe con un propósito predeterminado. Es la paradoja central: somos libres de elegir cualquier camino, siempre que ese camino haya sido construido de antemano por otro. ¿Es esta una metáfora perfecta de la condición humana? ¿Actuamos dentro de los límites de un diseño que no podemos ver?

La libertad en un videojuego de mundo abierto es, en el mejor de los casos, libertad contextual. El diseñador no te dice qué hacer, pero define estrictamente qué puedes hacer. Puedes elegir ayudar a un grupo o a otro dentro de un juego (como la horda y la alianza, en World of Warcraft), pero no puedes inventar una tercera opción que el diseñador no previó. Puedes escalar la montaña, pero no puedes derribarla con dinamita que tú mismo fabricaste si esa mecánica no existe dentro del código.

El filósofo Jean-Paul Sartre diría que estamos condenados a ser libres dentro de la “facticidad” de nuestro mundo, es decir, dentro de los hechos concretos y limitaciones que nos rodean. El mundo abierto es la facticidad digital: un conjunto de reglas físicas y narrativas que no podemos transcender.

Esta ilusión es poderosa porque refleja nuestra propia realidad. Creemos tomar decisiones libres (qué estudiar, dónde vivir), pero siempre lo hacemos dentro de un sistema social, económico y biológico que nos precede y nos condiciona. Los mundos abiertos no son una metáfora de la libertad, sino una metáfora de la experiencia de la libertad dentro de un sistema determinista. Nos hacen sentir como agentes autónomos en un universo que, en última instancia, es tan delineado como un set de televisión con horizontes pintados.

En GTA, puedes ignorar la historia principal y convertirte en un coleccionista de autos, un flâneur digital, un provocador del caos. Esa libertad está enmarcada por un sistema que premia la violencia, la acumulación, el espectáculo. La ciudad es tuya, sí, pero solo si juegas con sus reglas. La libertad se convierte en una performance: eres libre de elegir entre las opciones que el juego te permite.

Esta falsa libertad replica con precisión inquietante el funcionamiento de las sociedades neoliberales: el jugador cree ejercer su libre albedrío cuando elige entre marcas de automóviles, estilos de ropa o métodos de destrucción, pero jamás puede cuestionar el marco fundamental que hace de la adquisición y la agresión los únicos lenguajes disponibles. Es lo que Isaiah Berlin habría reconocido como libertad negativa, pero llevada al extremo: la ausencia de obstáculos externos para hacer lo que deseas, pero dentro de un espacio que ha predeterminado qué es lo que puedes llegar a desear.

El flâneur de Baudelaire caminaba por París como un detective de lo cotidiano, capturando las contradicciones de la modernidad en su deambular sin propósito. El flâneur digital de Los Santos replica los gestos pero no la libertad: puede observar, puede fotografiar, puede perderse en las calles, pero nunca puede alterar realmente el código que gobierna esa realidad. La derivación está programada, su contemplación está mediada por algoritmos que decidieron de antemano lo que merece ser contemplado.

Esta libertad simulada nos entrena para aceptar la libertad limitada de nuestro mundo físico. Después de cientos de horas navegando por Vice City o Liberty City, la idea de que la libertad consiste en elegir entre opciones preestablecidas por una autoridad invisible nos resulta natural, incluso deseable. El mundo abierto nos enseña que la verdadera libertad sería caótica, aburrida, imposible de navegar. Mejor quedarse dentro del enrejado donde al menos sabes cuáles son las reglas del juego.

Sleeping Dogs lleva esta tensión al extremo narrativo. El protagonista vive una doble vida, atrapado entre la ley y el crimen, entre la lealtad y la traición. El mundo abierto como un escenario de máscaras. Cada decisión es una actuación, cada gesto una estrategia. El jugador no se libera: se disfraza.

Hay algo particularmente inquietante en cómo United Front Games reconstruyó Hong Kong con una precisión casi cartográfica. Los residentes reales de la ciudad pueden reconocer Central, Wan Chai, Tsim Sha Tsui; pueden ubicarse en calles que han caminado mil veces, en mercados donde han comprado verduras, en templos donde han pedido fortuna. Esta fidelidad espacial crea una experiencia de realidad aumentada invertida: en lugar de superponer lo digital sobre lo físico, Sleeping Dogs superpone lo físico sobre lo digital hasta hacernos olvidar cuál es cuál.

El efecto psicológico puede ser vertiginoso. Cuando un jugador de Hong Kong navega por las calles virtuales de Aberdeen o Causeway Bay, no está explorando un mundo imaginario sino habitando una versión paralela de su propia realidad, una donde las mismas esquinas que conoce albergan ahora violencia de triadas y persecuciones policiales. La ciudad familiar se vuelve extraña, pero no por transformación fantástica sino por revelación de potencialidades ocultas. Cada edificio reconocible susurra: “esto también podría estar pasando aquí”.

Esta precisión topográfica transforma el acto de jugar en un ejercicio de reconocimiento. Surge la posibilidad de vivir un déjà vu creado por el entorno virtual: doblas una esquina y encuentras exactamente la tienda que esperabas encontrar, el mismo patrón de ventanas, la misma disposición de letreros de neón. La simulación se vuelve tan precisa que comienza a competir con la memoria como autoridad sobre la experiencia urbana. Me pareció leer, en algún foro, que los usuarios usaban el mapa del juego para orientarse en la Hong Kong real, como si la versión digital fuera más confiable que sus propios recuerdos.

Wei Shen, personaje principal de Sleeping Dogs, es el avatar perfecto de la condición posmoderna: un sujeto fragmentado que debe performar identidades contradictorias para sobrevivir en un sistema que no admite autenticidad. Como policía infiltrado en las triadas, cada conversación es un ejercicio de disociación, cada relación una mentira calculada. El mundo abierto de Hong Kong se convierte en un teatro de la paranoia donde la libertad de movimiento oculta la imposibilidad de ser.

Jung habría sugerido que Wei Shen es la manifestación extrema del arquetipo del Trickster (y, quizás, todo personaje de mundo abierto lo es cuando manifiesta su dominio rapaz sobre el entorno): es un personaje que habita los límites, que cambia de forma según las necesidades del momento, que encuentra su poder precisamente en la ambigüedad. Pero mientras el trickster arquetípico usa sus transformaciones para revelar verdades ocultas, este trickster digital las usa para ocultarlas. Su multiplicidad no es liberadora sino alienante.

El paralelismo con nuestra propia existencia digital es inevitable: navegamos redes sociales con identidades curadas, respondemos emails profesionales con una máscara de eficiencia, actuamos roles familiares que a veces nos quedan pequeños. Como Wei Shen, hemos aprendido que la supervivencia depende de gestionar exitosamente nuestro portafolio de personas. El mundo abierto de internet, aparentemente infinito en sus posibilidades, resulta ser otro Hong Kong digital: un laberinto de lealtades contradictorias donde cada click es una decisión sobre qué versión de nosotros mismos proyectar.

Sleeping Dogs es fabuloso porque convierte una esquizofrenia identitaria en mecánica de juego, en un artefacto narrativo. El jugador no solo acepta la fragmentación de Wei Shen sino que la disfruta, la optimiza, se vuelve experto en ella. La libertad del mundo abierto se revela entonces como la libertad del actor consumado: puedes interpretar cualquier papel que elijas, siempre y cuando nunca olvides que estás interpretando. La autenticidad se vuelve el único lujo verdaderamente prohibido.

Shakespeare tiene razón: “All the world’s a stage, and all the men and women merely players”. Me pregunto si Shakespeare imaginaba un escenario donde los actores eligen voluntariamente sus papeles, donde la representación se vuelve tan sofisticada que olvidamos la existencia de una identidad previa al performance. Intérpretes, pero si nos vemos desde afuera, daremos cuenta que hemos vivido miles de vidas. Somos jugadores en los distintos escenarios que el sistema mismo nos permite navegar. Wei Shen convierte en juego la idea de que nunca escaparemos de interpretar roles. El jugador, como mero entretenimiento, experimenta la famosa ansiedad del actor shakespeariano—: ¿quién soy cuando no estoy en escena? Cuando Wei se infiltra en una reunión de triadas, el jugador debe dominar los controles y usarlos para representar una especie de psicología de la actuación: la postura correcta, el tono de voz adecuado, la cantidad justa de agresividad para resultar creíble sin despertar sospechas. Es método acting convertido en gameplay.

A diferencia de Hamlet, que sufre por la imposibilidad de distinguir entre ser y parecer, Wei Shen y, por extensión, el jugador, encuentra en esa imposibilidad una fuente de poder. La fragmentación identitaria se vuelve una ventaja competitiva, una herramienta de supervivencia en un mundo que premia la adaptabilidad performativa por encima de la coherencia interna. No hay crisis existencial, solo optimización de recursos narrativos.

Sleeping Dogs convierte la tragedia shakespeariana en comedia posmoderna. Donde Otelo se destruye por no poder reconciliar sus identidades contradictorias, donde Lear se vuelve loco por la imposibilidad de distinguir entre máscara y rostro, Wei Shen prospera precisamente porque ha abandonado la búsqueda de una identidad “auténtica”. Su Hong Kong digital se vuelve el anti-Elsinore: un castillo donde fingir locura no es una estrategia desesperada sino una mecánica de juego perfectamente funcional y aceptable.

La libertad del mundo abierto se revela entonces como la libertad del Globe Theatre: infinitas posibilidades de interpretación dentro de un guión que jamás puedes reescribir. Puedes ser noble o villano, héroe o traidor, siempre dentro del drama que otros han compuesto para ti. Pero no hay de otra, si quieres seguir jugando, debes continuar haciéndolo así.

Cyberpunk 2077 propone una libertad más filosófica. En un mundo donde la conciencia puede ser transferida, donde los cuerpos son modificables y los recuerdos implantables, ¿qué significa ser libre? ¿Es la libertad elegir tu implante, tu pasado, tu voz interior? ¿O es simplemente navegar entre simulaciones de libertad? Johnny Silverhand, el fantasma digital que habita al protagonista, es tanto una guía como una prisión. El mundo abierto se convierte en un laberinto de identidades posibles, pero ninguna completamente tuya.

La paradoja de Cyberpunk 2077 radica en que, mientras Night City ofrece más “opciones” que cualquier otro mundo abierto —modificar tu cuerpo, elegir lealtades, incluso decidir cómo morir—, cada elección está mediada por sistemas de control corporativos y tecnológicos. La libertad se reduce a un menú de alternativas preaprobadas por el mismo sistema que oprime al individuo. Los implantes cibernéticos, lejos de ser una expansión de la agencia humana, son productos de consumo que encadenan a los usuarios a deudas perpetuas y a la obsolescencia programada. Aquí, el mundo abierto no es un territorio por explorar, sino un supermercado de identidades, donde la autenticidad se disuelve en favor de la utilidad.

La pregunta ya no es “¿quién soy?”, sino “¿qué versión de mí mismo necesito comprar para sobrevivir?”.

Johnny Silverhand encarna esta contradicción: su presencia en la mente de V es una metáfora de cómo la identidad se vuelve un campo de batalla entre memorias prestadas y deseos propios. Él no es solo un recordatorio del pasado, sino un huésped exiliado por planos de realidad que redefine la conciencia del jugador. ¿Puede V ser libre si su mente es un archivo corrupto? ¿Es la rebelión de Johnny contra Arasaka una lucha auténtica o solo otro guión preescrito, otro script en el gran código de Night City? El juego obliga al jugador a cuestionar si la resistencia al sistema es posible, o si incluso la rebelión es una ilusión permitida, un producto más en el mercado de la disidencia.

Johnny es el cowboy digital definitivo, su frontera es el interior de una conciencia ajena. Como los vaqueros de las películas de Ford, llega armado con códigos morales obsoletos y una sed de justicia que no reconoce matices. Su arma predilecta es, a su vez, un instrumento musical; símbolo perfecto de una época que cree que el arte y la violencia encarnan la misma cosa (triste y, quizás muy apropiado, porque si hay algo nos hace libres, y sin esfuerzo estético de nuestra parte, es la música). Johnny no puede cabalgar hacia el atardecer; está aprisionado para siempre en la mente de V, condenado a ser la voz de la resistencia que susurra desde el inconsciente.

La lucidez narrativa de Cyberpunk 2077 radica en convertir el concepto jungiano de la sombra en una mecánica jugable. Johnny es todo lo que V reprime: la rabia pura, el idealismo destructivo, la nostalgia por un tiempo en que los enemigos tenían rostros corporativos claramente definidos. Es el arquetipo del Rebelde que habita en cada protagonista cyberpunk, pero aquí literalmente comparte el espacio mental con el jugador. No es metáfora: es habitación forzada.

Dicha cohabitación interior replica con precisión inquietante nuestra propia experiencia de la subjetividad digital. Todos llevamos voces internas que no elegimos: algoritmos de recomendación que susurran qué debería gustarnos, influencers que colonizaron o intentan desesperadamente colonizar nuestros criterios estéticos, ideologías políticas que adoptamos como propias pero que llegaron empaquetadas en memes.

Johnny Silverhand es la materialización literal de lo que los psicólogos sociales llaman “internalización”: el proceso por el cual las voces externas se vuelven indistinguibles de los pensamientos propios.

La pregunta que plantea el juego es devastadora: si nuestras ideas de libertad, rebelión y autenticidad llegan preinstaladas como software mental, ¿existe algo parecido a la resistencia genuina? Johnny odia las corporaciones, pero es literalmente un producto corporativo: una construcción digital diseñada por programadores de CD Projekt Red para parecer auténtico. Su rebeldía es código, su autenticidad es actuación mocap de Keanu Reeves.

Y sin embargo, su presencia en la mente de V genera algo parecido a la libertad, la de descubrir que nunca hubo un “yo” original que proteger. V no se libera de Johnny; aprende a coexistir con él, a negociar con su propia multiplicidad interna. El mundo abierto de Night City se torna el territorio exterior de una frontera que siempre fue interior: el espacio donde diferentes versiones de nosotros mismos luchan por el control de la narrativa identitaria.

El cowboy digital no cabalga hacia la libertad. No puede hacerlo. Pero puede cabalgar hacia la aceptación de que la libertad siempre fue una conversación entre extraños dentro de la misma cabeza.

Skyrim ofrece una ilusión más pura. Despiertas sin historia, sin destino, hasta que el mundo te nombra “Dovahkiin”. Puedes ignorar ese llamado, vagar por las montañas, cazar mariposas, leer libros olvidados. Pero incluso esa vagancia está enmarcada por un sistema que te observa, que te empuja hacia el dragón, hacia el grito, hacia el destino. La libertad aquí es la pausa entre misiones, el silencio entre batallas. Es una libertad contemplativa, pero no absoluta.

Skyrim es la culminación de la fantasía liberal moderna: la creencia de que la auténtica libertad reside en la posibilidad de no actuar. A diferencia de otros mundos abiertos donde las urgencias narrativas o morales acosan al jugador (como la hija enferma en Fallout 4 o el cáncer de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2), aquí puedes ser un don nadie perpetuo. Puedes dedicarte a la herrería, pescar salmones, contraer matrimonio con el herrero más jodido de cualquier pueblo o convertirte en un ladrón de poca monta. Esta libertad, sin embargo, es un lujo concedido por el diseño del juego. El sistema de radiant AI y las misiones generadas proceduralmente aseguran que, incluso si ignoras el conflicto central, el mundo sigue funcionando como un ecosistema de pequeñas oportunidades y peligros predecibles. Los dragones patrullan el cielo, los gigantes pastorean a sus mamuts, y los bandidos te asaltan en los caminos, pero nada de esto altera realmente la estructura del mundo.

Eres libre de vagar, pero siempre dentro de los límites de un sandbox curado.

La figura del Dovahkiin es crucial: es un destino que puede ser aceptado, pospuesto o incluso ignorado, pero nunca negado por completo. El juego te recuerda constantemente que eres especial, incluso si decides vivir como un granjero. Los guardias te reconocen (“He oído que gritas”), los jarls te piden ayuda, y las profecías te esperan. Esta tensión entre el destino y la elección refleja la filosofía existencialista: no puedes elegir quién eres (eres el Dovahkiin), pero sí cómo respondes a esa identidad. Puedes ser un héroe, un canalla o un eremita, pero nunca escapas por completo del llamado del mundo.

Más que un mundo abierto, Skyrim es un jardín zen digital. Su libertad radica en habitar sus rincones con una sensación de agencia personal. Es la fantasía última del individualismo: creer que puedes ser quien quieras, mientras el sistema garantiza que tus elecciones nunca alteren realmente el orden establecido. La grandeza de Skyrim no es que te permita ser libre, sino que te hace sentir libre dentro de una jaula de montañas y nieve.

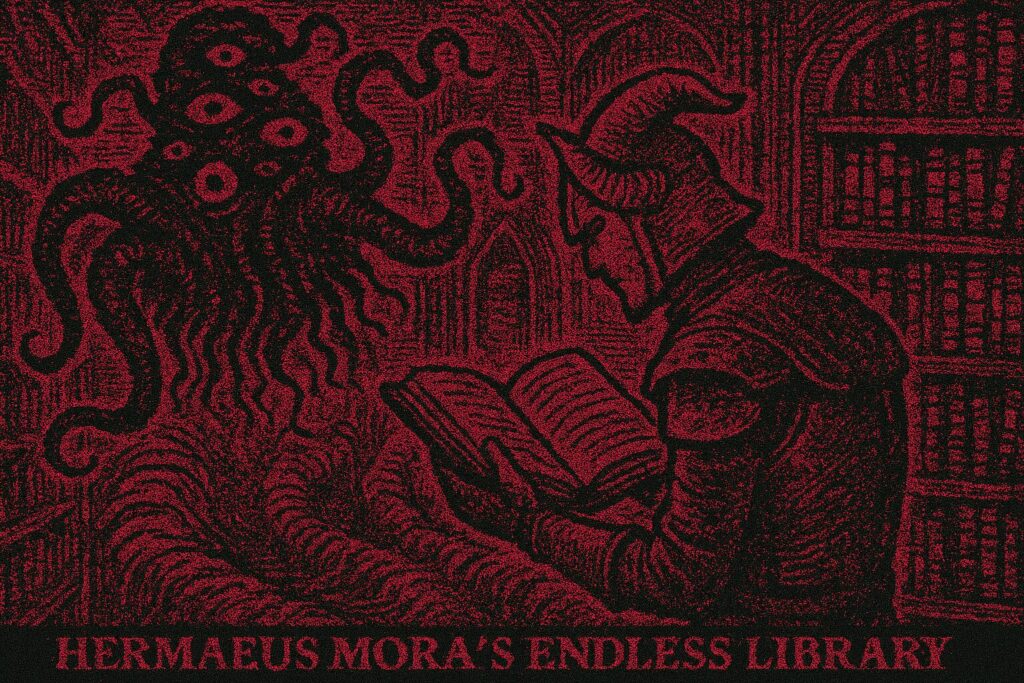

Me gusta, especialmente, como Skyrim revela su relación con la ficción y el conocimiento, encarnada en los cientos de libros que pueblan sus bibliotecas, torres de magos y ruinas antiguas. Como en la Biblioteca de Babel de Borges, cada texto contiene fragmentos de una verdad mayor que permanece siempre esquiva. La obra de la sirvienta cachonda, los tratados sobre alquimia, las crónicas históricas de Tamriel: todos prometen revelar secretos del mundo; funcionan como señuelos que mantienen al jugador ocupado mientras el verdadero poder permanece intocable.

Hermaeus Mora encarna esta trampa epistemológica llevada al extremo. El Daedra del conocimiento prohibido habita Apocrypha, un reino infinito de bibliotecas donde cada libro leído genera diez libros nuevos, donde el saber se ramifica en progresiones geométricas que garantizan que la búsqueda nunca termine. Su misión es la más seductora y la más cruel: ofrece conocimiento absoluto a cambio de sometimiento eterno. Es el Google definitivo, el algoritmo perfecto que sabe exactamente qué información necesitas, pero que convierte cada respuesta en una nueva pregunta, cada solución en una dependencia más profunda.

Los libros negros que Mora utiliza para comunicarse con los mortales funcionan como portales de corrupción epistemológica. Leerlos otorga habilidades poderosas, pero cada página leída es un paso más hacia la comprensión de que el conocimiento no libera sino que esclaviza. El jugador que busca dominar todos los secretos de Skyrim terminará inevitablemente en las bibliotecas tentaculares de Apocrypha, descubriendo que su sed de conocimiento lo ha convertido en otro libro en las estanterías infinitas del Daedra.

Esta metáfora cobra una resonancia particular en nuestra era de sobreinformación. Como académicos que Mora seduce con promesas de sabiduría infinita, navegamos internet creyendo que más datos equivalen a más libertad, que tener acceso a toda la información del mundo nos hace más libres. Pero cada click nos abre más algoritmos diseñados para mantenernos consumiendo contenido, cada búsqueda alimenta perfiles que predicen y moldean nuestros deseos futuros.

Skyrim nos permite ser el Dragonborn, el héroe legendario que salva el mundo, pero no puedo negar que siempre acepto la tentación, la condena de ser un eterno estudiante en la universidad de Hermaeus Mora. Cada conocimiento adquirido en sus pasillos negros, oscuros, de libros viejos y húmedos, nos aleja de la libertad. Es decir, incluso en un juego que facilita la libertad, más de una vez he escogido ser un prisionero por mi amor a los libros. La biblioteca infinita no es el premio sino la prisión, y la búsqueda del conocimiento total es el último y más sofisticado mecanismo de control. El mundo abierto se revela entonces como lo que siempre fue: un jardín zen digital donde la ilusión de movimiento oculta la realidad de la inmovilidad contemplativa.

Minecraft, en cambio, se acerca a una libertad más radical. No hay historia, no hay misiones, no hay destino. Solo bloques. Solo vacío. Solo tú. Es el juego más cercano a la escritura: cada construcción es una frase, cada cueva es un fragmento de un cadáver exquisito. Aquí, la libertad no es elegir entre caminos, sino inventar el mapa. Aun cuando suena ideal, incluso en Minecraft, el sistema tiene límites: físicas, materiales, enemigos. La libertad total es una fantasía, incluso en el juego más abierto.

Minecraft es el sueño existencialista hecho píxeles: un universo donde no solo eliges tu camino, sino donde debes inventar el concepto de camino mismo. No hay profecías que cumplir, ni héroes que emular, ni ciudades que salvar. El jugador se enfrenta a la nada primigenia —un mundo generado proceduralmente— y debe imponerle significado a través de sus acciones. Construir tu primera casita hecha de tierra es un acto definitivo de afirmación existencial; explorar una mina no es un requisito, o un logro, sino una respuesta a la curiosidad pura. Este es el único juego donde la libertad se mide por la profundidad de la creación. Eres tan libre como tu imaginación y tu paciencia lo permitan.

Sin embargo, hasta en este paraíso anárquico hay reglas. La noche trae criaturas hostiles, los recursos son finitos, y el mundo tiene un borde técnico (las “Far Lands” en versiones antiguas). Estas limitaciones son condiciones necesarias para que la libertad tenga sentido. Como escribió Sartre, “el hombre está condenado a ser libre”, pero esa libertad se ejerce dentro de la facticidad de un cuerpo, un tiempo y un mundo material. En Minecraft, la facticidad son las reglas del juego: la gravedad que afecta a la arena, la redstone que transmite energía, el hambre que te obliga a cazar. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la creatividad para trascenderlos dentro del sistema. Un jugador puede construir un circuito lógico con redstone, domesticar un esqueleto con un nombre, o crear arte con bloques de lana. Además de ser acciones lúdicas, son actos de rebeldía contra lo previsible. Minecraft nos educa, a través del juego, a la rebelión y la libertad.

Minecraft es un laboratorio para ejercer la libertad. Su grandeza está en lo que revela sobre nosotros: que la libertad absoluta es tan aterradora como emocionante, y que incluso en el vacío más puro, los humanos buscan imponer orden, belleza y sentido. La paradoja final es que necesitamos límites —la noche, el hambre, el peligro— para sentir que nuestra libertad es una victoria, no un regalo.

Como escritor, como lector de ladrillos y ávido jugador —alguien que cree la validez de apostar la propia vida cada vez que hace una elección—, como diseñador de narrativas interactivas, me obsesiona esta pregunta: ¿la libertad en los mundos abiertos es una verdad o una ilusión bien diseñada? En Las múltiples vidas de Mateo, mi proyecto de escritura interactiva, el lector elige caminos, pero también se enfrenta a la ilusión de la elección. ¿Qué pasa cuando todas las rutas llevan al mismo lugar? ¿Qué ocurre cuando el mapa es una trampa?

Los mundos abiertos nos invitan a explorar, pero también nos condicionan. Nos prometen libertad, pero nos ofrecen sistemas. Y quizás esa sea la metáfora más honesta: la libertad no es ausencia de límites, sino la conciencia que formamos sobre ellos. No es hacer lo que queramos, sino entender por qué queremos hacerlo.

El mundo abierto es como la memoria: un territorio que creemos recorrer libremente, pero que está lleno de caminos trazados por otros, por traumas, por deseos, por narrativas heredadas. El juego va de descubrir quién dibujó el mapa y cómo nosotros lo dibujamos junto a esa presencia, esa entidad que tiene nuestra libertad en las manos.

Esta analogía revela la paradoja esencial de los mundos abiertos y de la memoria humana: creemos ser autores de nuestro recorrido, cuando en realidad somos lectores de un texto ya escrito. En Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan recuerda su pasado como forajido mientras el jugador cabalga por paisajes que parecen infinitos, pero cada colina y cada pueblo están colocados con precisión milimétrica para evocar melancolía o violencia. En The Elder Scrolls, los libros que encontramos en mazmorras olvidadas no son meras curiosidades, sino fragmentos de una historia que alguien más escribió para que nosotros la descubramos (el camino a mi amigo, Herma-Mora). La libertad reside en cómo interpretamos y qué sentimos al recorrer una historia.

Los diseñadores de mundos abiertos son los arquitectos de nuestra agencia: ellos plantean los árboles que nos harán sentir libres, pero también los acantilados que nos obligarán a dar la vuelta. Del mismo modo, nuestra memoria no es un archivo puro, sino una narrativa editada por el tiempo, las dificultades y los deseos inconscientes. Recordamos no lo que ocurrió —la verdad puede ser dolorosa—, sino lo que necesitamos que haya ocurrido para justificar quiénes somos hoy. BioShock Infinite llevó esta idea al extremo: el jugador descubre que incluso sus elecciones “libres” fueron anticipadas y manipuladas por fuerzas superiores.

La verdadera libertad no está en ignorar los límites del mapa o de la memoria, sino en aceptar que somos coautores dentro de un sistema que nos precede. El jugador elige cómo escalar las montañas de Breath of the Wild; no podemos elegir los recuerdos de nuestra infancia, pero igualmente escogemos qué hacer con ellos, con esa condena que puede ser dulce o terrible. El mundo abierto ideal es el que nos hace creer que estamos cruzándolo por primera vez, incluso cuando seguimos huellas antiguas. Tanto en los videojuegos como en la vida (no sé por qué, recordé que en la Rayuela caes en el cielo o el infierno), la libertad es el arte de bailar dentro de la jaula, sabiendo que alguien construyó los barrotes, pero ignorando quién.