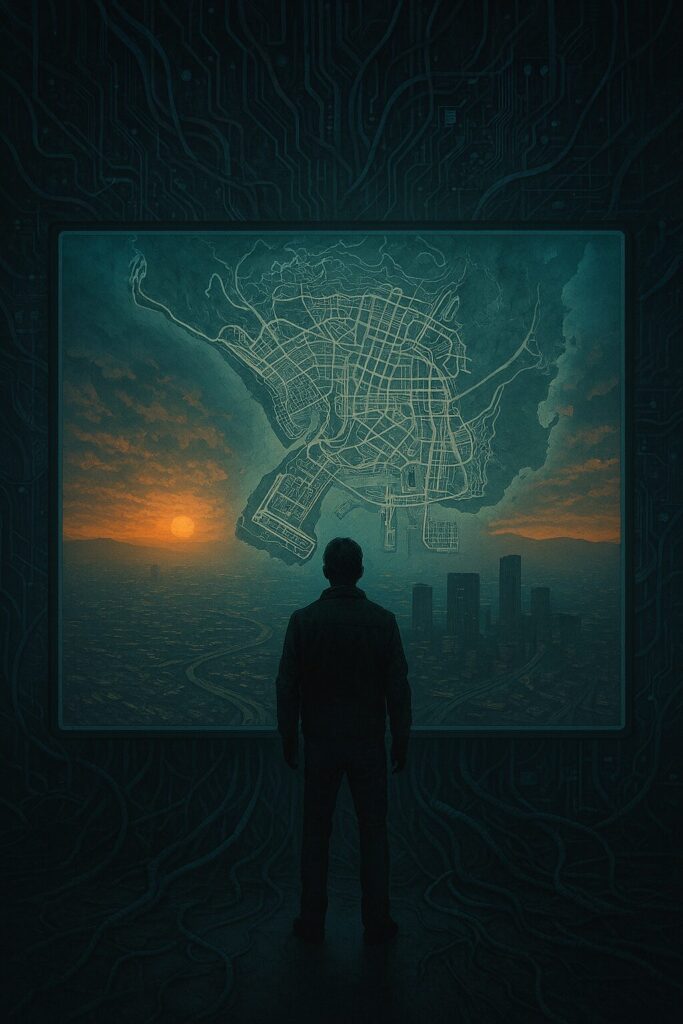

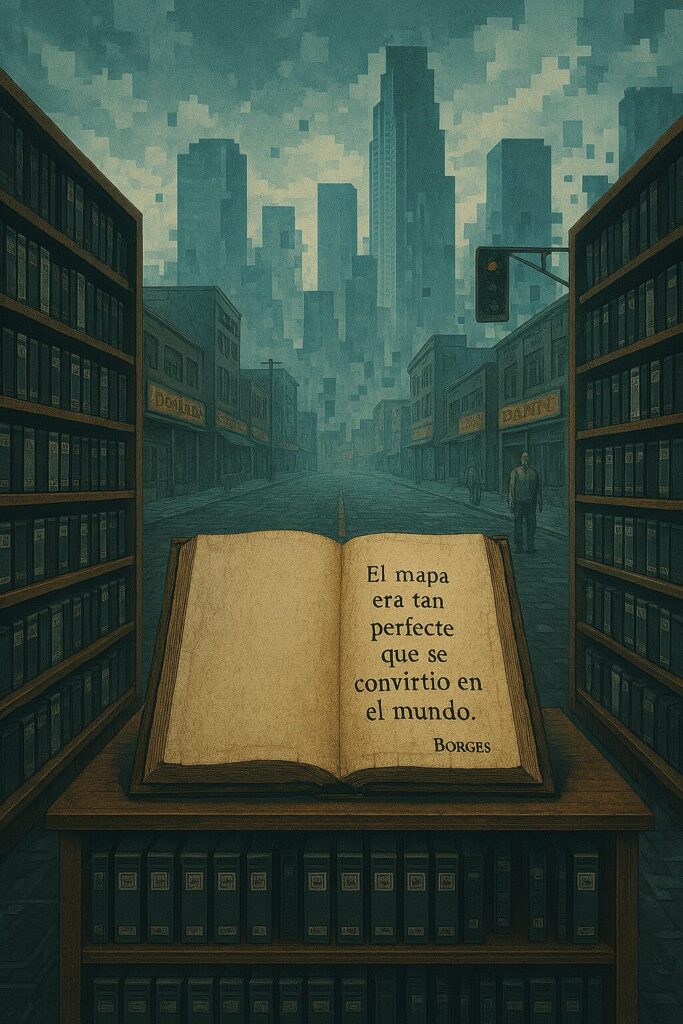

Hay un cuento de Borges, Del rigor en la ciencia, que narra la obsesión de un imperio por crear un mapa tan detallado que terminó cubriendo el territorio que pretendía representar. Los cartógrafos, enloquecidos por la precisión, construyeron una réplica inútilmente idéntica. Michael Ende regresaría a esa idea borgiana con Momo, donde una señora escucha una historia de cómo los habitantes de la Tierra construyeron su gemelo en papel para mudarse a ella. El exceso de precisión volvió al mapa inoperante. Al final, se pudría bajo el sol, mezclándose con la tierra que ya nadie podía ver sin su mediación.

Cuando camino por Los Santos en GTA V, pienso en ese mapa. No el que aparece en la interfaz, sino el mapa invisible: la ciudad misma como cartografía viva, medible, con coordenadas exactas, un 1:1 de sí misma. Una urbe inventada que simula una urbe real, Los Ángeles, con tal fidelidad que deja de ser “un juego” para convertirse en un archivo inquietante: calles que existen y no existen, sombras que recuerdan a otras sombras. Una ficción tan precisa que empieza a tener la textura de un recuerdo.

Rockstar no solo replicó California: la devoró, la redujo a signos reconocibles, a una serie de guiños y exageraciones que, sin embargo, pueden resultarnos más familiares que el paisaje real. ¿Cuántos conocimos Venice Beach por los trucos de Vespucci Beach que por Google Maps? ¿Cuántos no hemos reconocido en la televisión, aunque sea por un segundo, el Griffith Observatory gracias al Galileo Park?

La simulación va más allá de representar: consigue sustituir.

Borges en el hiperrealismo violento

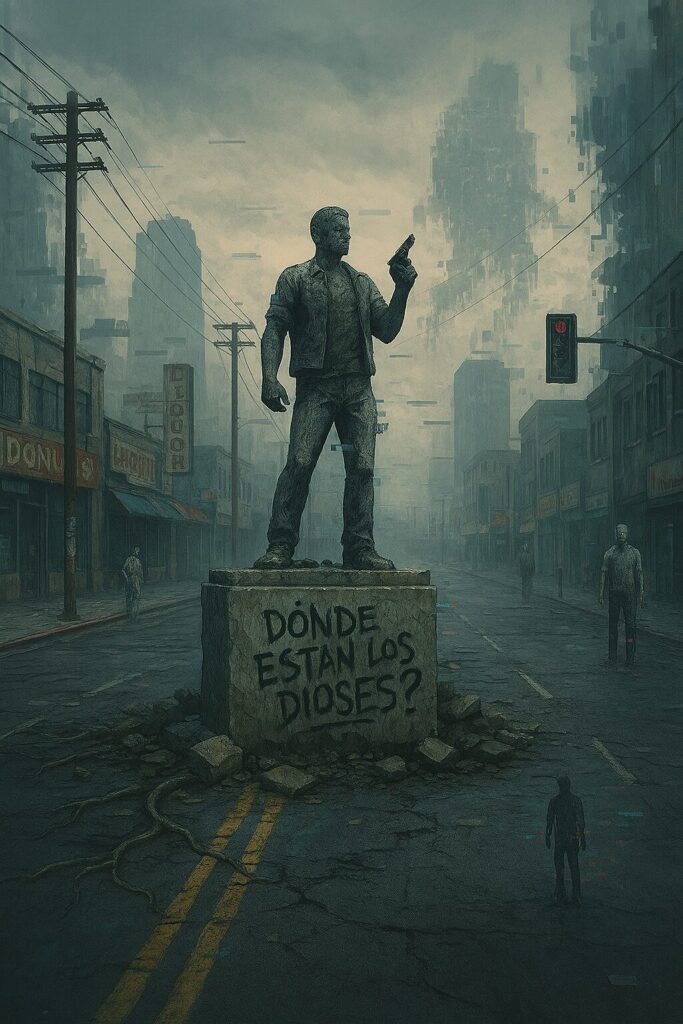

Los Santos es un territorio borgeano no por su realismo, sino por su exceso. Como el Aleph, contiene todo, pero de manera distorsionada: el narcotráfico es una parodia de sí mismo, los policías son psicópatas con licencia para matar, y los peatones gritan incoherencias que, sin embargo, suenan verdaderas. Es el mismo efecto de Ficciones: universos que se pliegan sobre su propia lógica hasta volverse autónomos.

La paradoja: cuanto más se parece Los Santos al mundo real, más trabajo nos cuesta separarlo del mismo.

Sin embargo, como lo narra Suárez Miranda en su libro, Viajes de Varones Prudentes, el mapa perfecto acaba abandonado y desintegrado en el desierto. En GTA V, la ciudad perfecta se recorre una y otra vez, sin sufrir la erosión del tiempo, la gentrificación generacional, el cúmulo de autos híbridos o eléctricos. No hay ruina posible cuando el tiempo está suspendido. El asfalto no se agrieta, el ocaso llega a la misma hora, el río siempre fluye igual. El tiempo no la devora: el código la conserva. Así, entrevemos la misma paradoja que Borges sugiere con elocuencia: cuando el mapa es tan perfecto como el territorio, se revela otra inutilidad. No hay misterio. Las calles ya están trazadas. El destino es una ilusión. El explorador no descubre, solo recorre lo que ya está predeterminado.

Virginia Woolf y el flujo de conciencia pixelado

Imaginen a Clarissa Dalloway caminando por Rockford Hills. No necesitaría un stream of consciousness: lo tendría en los murmullos radiales de los NPCs, en los fragmentos de conversaciones robadas al pasar. Al cruzar una esquina, un par de ejecutivos discuten sobre criptomonedas (o su equivalente cronológico de entonces, pero es que siento las criptos existen desde siempre); un repartidor se queja por teléfono de su jefe; un auto frena de golpe y el conductor lanza una sarta de improperios que se pierde entre el ruido del tráfico. Todo eso ocurre al mismo tiempo, como una partitura caótica de lo cotidiano. Woolf escribió sobre la simultaneidad de la experiencia urbana; GTA V la ejecuta. No solo la evoca: la programa, la hace repetible, accesible con cada nueva partida.

Cada misión secundaria, cada diálogo absurdo, es una versión pop de esa conciencia colectiva que ella intentó capturar. En Woolf, esa simultaneidad es irrepetible, atada al momento; en Los Santos, es un bucle. Clarissa podría dar la misma vuelta por Rockford Hills cien veces y siempre encontraría las mismas voces, los mismos gestos, como si la ciudad fuera una máquina de eco. Esa repetición, quizás, no le restaría interés: la convertiría en arqueóloga de un instante perpetuo, atrapada en un Londres falso donde el tiempo no avanza, pero la sensación de estar inmersa en una multitud sigue siendo real.

Woolf creía en la profundidad oculta bajo lo cotidiano; Los Santos nos recuerda que lo cotidiano ya es parodia. Clarissa compra flores y piensa en la muerte; la versión GTA de Clarissa compra una eCola en algo parecido a un 7-Eleven y muere tres minutos después, atropellada por un jugador que empujaba los límites físicos del nuevo parche. Impulso poético convertido en easter eggs. Un mundo literario de trampas, mentiras y simulaciones. Cuando la cámara se aleja —entonces ves la ciudad desde el cielo, con sus luces titilando como neuronas en una red neuronal artificial—, supones lo que Woolf quiso decir: el monstruo no es la ciudad, sino lo monstruoso viene de preguntarte si no eres una variante de esta misma simulación.

Eres el sueño de dios.

Michael Ende y la ciudad real

Michael Ende nos reveló en La historia interminable que los mundos imaginarios son más reales que los reales, porque están hechos de lo que deseamos. GTA V, en ese sentido, no es solo una ciudad simulada; es una ciudad deseada. Una ciudad donde el tiempo no importa —donde puedes estrellar un avión contra un edificio y, diez minutos después, volver a caminar por la misma calle como si nada hubiera ocurrido—. Donde las reglas pueden romperse con un código de trucos o una bala bien colocada, donde el fracaso no tiene consecuencias más allá de una pantalla de “MISIÓN FALLIDA” y la oportunidad de volver a intentarlo. Es el mapa de una utopía invertida: no lo que aspiramos ser, sino todo lo que tememos convertirnos, exhibido sin juicio moral. Y sin embargo, volvemos. Volvemos como quien regresa a un sueño recurrente, sabiendo que la pesadilla es parte del atractivo, porque en su horror hay una verdad que el mundo real nos niega: la catarsis sin culpa.

En Los Santos probamos la violencia sin cargar con su eco —sin las plañideras de los funerales, sin los gemidos de los heridos o de las prostitutas—. Podemos transgredir cada norma social —robar, matar, destruir— sin que la vergüenza nos acompañe a casa como un perro callejero. Podemos, en esencia, ver hasta dónde se rompe el mundo antes de que el mundo nos rompa a nosotros. Es una fantasía de omnipotencia y, al mismo tiempo, un exorcismo: lo jugamos para no vivirlo.

En ese sentido, Los Santos es el espejo oscuro de Fantasía: en lugar de nutrirse de nuestra imaginación más pura, como el reino de Ende, se alimenta de nuestras sombras —de los impulsos ocultos, de las rabias domesticadas—. Pero también, como en La historia interminable, el viaje de ida no está completo sin el de regreso. Porque cuando apagamos la consola y salimos de la simulación, algo queda. Una certeza incómoda: que ese caos programado, esa ironía sangrienta, esa libertad sin costo, probablemente cambiaron algo. Recordamos que la frontera entre “yo” y “lo que podría haber sido” es más delgada que el cristal de la pantalla.

Así, Los Santos trasciende su código. Ya no es solo un mapa o un escenario: es un síntoma. Un recordatorio de que lo que evitamos también nos define, de que nuestros monstruos internos necesitan jaulas pixeladas para no escaparse al mundo real. Y quizás, en última instancia, es lo contrario a Fantasía: no un lugar que desaparece cuando dejamos de creer en él, sino uno que persiste, como un sabor metálico en la boca, mucho después de haber cerrado los ojos.

Ted Chiang y el lenguaje secreto de los oráculos

En Story of Your Life, Ted Chiang explora cómo el lenguaje estructura la realidad hasta sus cimientos: aprender heptápodo, ese idioma alienígena circular, no es solo adquirir un nuevo vocabulario, sino reprogramar la mente para percibir el tiempo como un bucle en lugar de una flecha. El lenguaje se convierte en un virus cognitivo que desarma la noción lineal de causa y efecto, revelando que la sintaxis es destino. GTA V, y cualquier videojuego de mundo abierto, tiene estas aspiraciones pero al revés: su mundo no está diseñado para ser comprendido, sino construido para ser hackeado. No necesitas dominar una lengua arcana para alterar tu percepción de la realidad; solo memorizar un puñado de comandos escritos en un inglés crudo y funcional, como si los dioses programadores hubieran dejado intencionalmente grietas en su creación. Los códigos de trucos de GTA San Andreas, —ese lenguaje arcaico que los millennials aprendimos a balbucear desde que nos dieron nuestro primer juego de Konami o nuestra primera versión pirata de Doom— son una gramática secreta que desnuda el sistema: TURNDOWNTHEHEAT, FOOOXFT, ROCKETMAN. Cada uno es un verbo prohibido, un atajo lingüístico hacia un mundo que ya no se comporta según las reglas que nos vendieron. HESOYAM no es una palabra mágica, pero cumple la misma función que un conjuro: transforma la realidad con solo pronunciarla (o teclearla).

¿No es BAGUVIX, ese truco de invencibilidad que convierte tu cuerpo en una esponja de carne impenetrable, la versión pobre y pixelada de la piedra filosofal que buscaban los alquimistas medievales? Una alquimia de bajo presupuesto, que no promete la trascendencia del alma ni la sabiduría infinita, sino apenas la supervivencia temporal de un avatar en un universo que quiere matarte. Es un pacto fáustico con el código, un “hágase mi voluntad” ejecutado en tiempo real, pero con letra pequeña: el poder siempre tiene fecha de caducidad. Minutos de omnipotencia, lo que dure una sesión de juegos, hasta que se voltea el reloj de arena y la realidad exige nuestra presencia. Incluso PROFESSIONALSKIT, ese código que te proporciona todas las armas posibles, es una mentira piadosa: te hace sentir poderoso, pero solo estás posponiendo una inevitabilidad.

En Chiang, el lenguaje alienígena expande el horizonte de lo posible, revelando una física donde el efecto puede preceder a la causa. En GTA V, los códigos hacen lo contrario: no iluminan, sino que corrompen. Convierten el mundo en un carnaval de física rota y moral suspendida, donde los coches vuelan pero siempre acaban estrellándose, donde puedes detener el tiempo pero no evitar que vuelva a fluir. Es una metáfora casi perfecta de nuestra relación con la tecnología: creemos que dominamos el sistema cuando en realidad solo estamos explotando sus grietas, y ni siquiera somos los primeros en descubrirlas. Los trucos son tan viejos como los videojuegos mismos —¿acaso IDDQD no era ya una forma de teología digital?—, pero su efecto sigue siendo mágico: por un instante, el jugador se convierte en un dios tramposo, un Loki urbano que sabe que su poder es prestado y que la realidad volverá a imponerse.

Y tal vez ahí hay una lección borgiana: incluso en un universo artificial, construido desde cero para nuestro entretenimiento, el poder absoluto es una ilusión pasajera. Lo único que perdura es el sonido del teclado —ese tictac de plástico que alguna vez creímos era el ruido de la realidad resquebrajándose— y la memoria muscular de los dedos que aún recuerdan, años después, cómo se escribe un lenguaje crudo de una libertad simulada.

Los mundos que nos consumen

Me gustaría pensar que Borges sabía que toda simulación perfecta termina corrompiéndose, porque la perfección es el primer síntoma de su propia decadencia. Los Santos nació podrido, condenado: sus mecánicas se repiten como un eco cansado, sus habitantes son muñecos de trapo que solamente reflejan lo que el algoritmo les ordena reflejar, y nosotros, los jugadores, somos esos cartógrafos obsesivos que olvidaron qué había debajo del mapa. Los obsesivos hemos memorizado cada esquina, cada truco, cada atajo; identificamos los patrones como si fueran una vieja canción, y sin embargo, fingimos sorpresa cuando un peatón se atraviesa sin motivo o un helicóptero se estrella contra una avenida que debería estar despejada. Nos maravillamos, nuevamente, cuando sucede un error. O la ilusión del error, porque probablemente también está programado como parte de las directivas que construyen el azar. Y así, jugamos a que todavía existe el azar en el mundo ya explorado y reconocido, cuando en realidad solo estamos reciclando posibilidades preprogramadas.

Pero seguimos jugando porque hemos aprendido que el juego es destino.

Seguimos porque la corrupción misma se ha vuelto parte del encanto: los bugs que deforman un coche hasta convertirlo en escultura cubista, los peatones que flotan en medio de la calle como santos urbanos, el mar que se olvida de moverse durante unos segundos, como si el universo hubiera tenido un lapsus existencial. Esas grietas son la prueba de que, detrás de la perfección aparente, hay un artesano —o una legión de ellos— dejando costuras mal cosidas, migas de pan digitales que nos permiten rastrear el proceso creativo detrás del producto terminado. Y en esas costuras es donde ocurre la verdadera ficción: no en lo que el juego quiso mostrarnos, sino en lo que se le escapó, en lo que no pudo controlar.

Porque, citando a Borges (y Trevor Philips podría gritarlo mientras quema una caravana y bebe whisky de una botella rota): “La realidad no siempre es probable ni plausible, pero es real”. Y en Los Santos, esa realidad se mezcla con el artificio hasta que no sabemos si nos divierte la ciudad o su promesa de descomponerse frente a nosotros, de revelarse como lo que siempre fue: un sueño colectivo, un espejismo compartido, un laberinto sin centro. Jugamos no para dominar el mundo, sino para ver hasta dónde puede romperse antes de que deje de funcionar. Y cuando finalmente se cuelga, cuando el juego crashea y volvemos al escritorio de nuestra computadora, por un segundo nos preguntamos si nosotros también somos un glitch en algún sistema mayor, un error que algún programador distraído olvidó corregir.

PD: Si esto tuviera pretensión alguna, citaría al enfadoso de Deleuze hablando de rizomas y simulacros. Pero esta es una de esas escrituras disidentes, caóticas y necias, y se me cayó del cerebro en un momento de debilidad. Escritura glitcheada, pirata y de libre albedrío que navega códigos y pasillos, y callejones pixelados. Es un milagro que haya hablado de Virginia Woolf, la neta. Así que prefiero citar al marchantito que me vendió mi primer GTA pirata en 2004, o 2005, en un puesto callejero del mercadito de Cristo Rey donde la neblina de los tacos de barbacoa se mezclaba con el olor a discos recién quemados—: Mi cabrón, llévese este, calado y garantizado. En el fondo, creo que él también entendía algo de cartografía imposible: me vendió un mapa perfecto, pero en disco quemado, con cicatrices físicas que el juego aprendería a sortear como si fueran parte del diseño original. Se me ocurre, quizás, que esos rayones eran la mejor metáfora: ni siquiera las simulaciones más pulidas pueden escapar de las marcas que deja el mundo real.