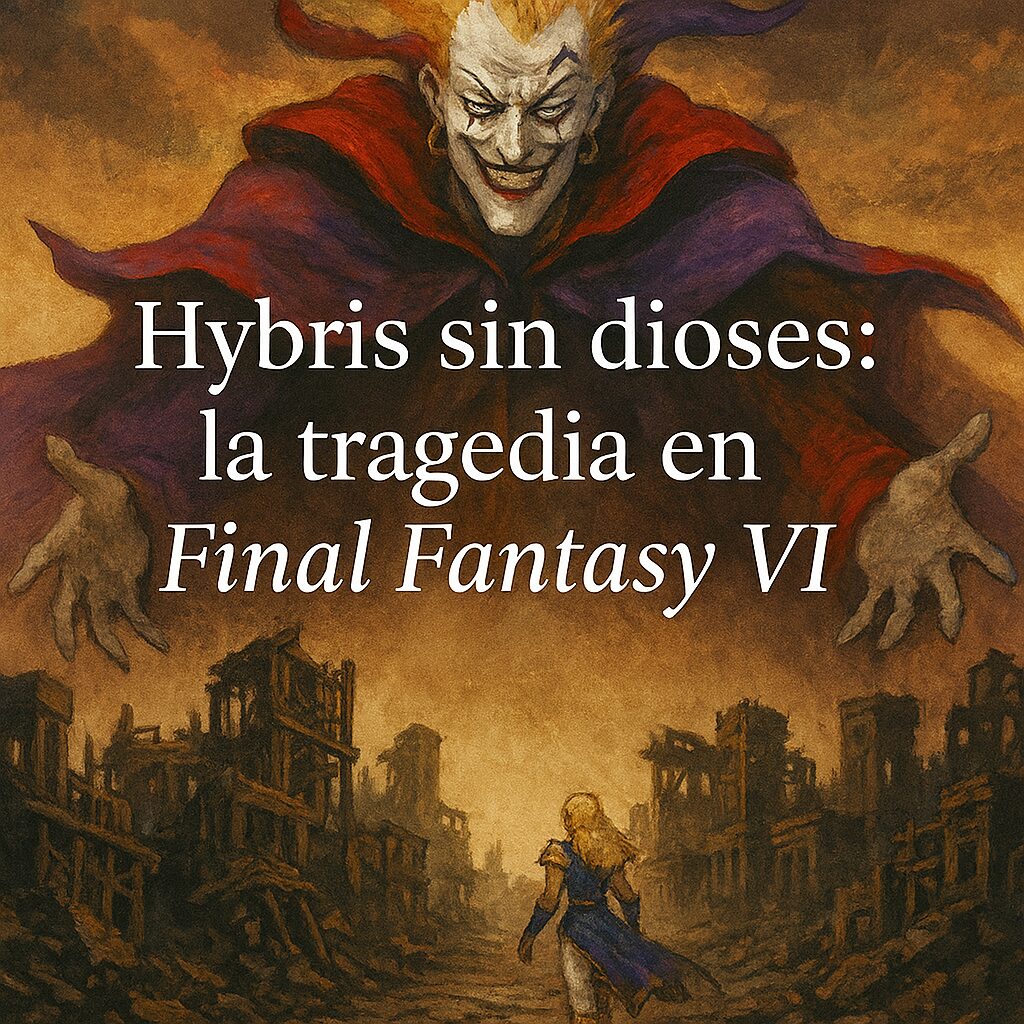

Kefka Palazzo ríe mientras el mundo arde. Nadie puede detenerlo. Aparece de pronto, cuando el jugador aún cree que el Emperador es el villano. Típico villano con su payasito, Kefka. Entonces suena su tema musical —una joyita que nos recuerda clásicas travesuras—. Y muy shakespereano el asunto, igual que Iago, Kefka hasta entonces solo aparecía para dar alguno que otro comentario, esta sensación metanarrativa de que se iba a romper la línea entre la ficción y la realidad.

Kefka nos revela su verdadero propósito: este bufón sangriento y enloquecido destruye, como por casualidad, el mundo.

Lo hace riendo, como si el acto mismo de reducir civilizaciones a escombros fuera un chiste privado entre él y el universo. No es un villano común: es la encarnación pura de la hibris griega, ese orgullo desmedido que lleva a los héroes a creerse iguales a los dioses y, por ello, a su perdición.

No hay Zeus para fulminarlo con un rayo, ni Atenea para advertir a los héroes del error cometido. El universo de Final Fantasy VI es un mundo donde los dioses —los Espers, los cristales, los mitos— han sido domesticados, convertidos en herramientas para la guerra. En esa orfandad metafísica, los personajes enfrentan sus tragedias sin redención divina. Pero FFVI, a diferencia de las tragedias clásicas, no se conforma con mostrar la caída: interroga qué ocurre después.

Terra Branford, la protagonista, carga con una hibris distinta: la de su propia naturaleza. Creada para ser un arma, olvida incluso qué significa ser humana. Locke Cole, el ladrón, no roba artefactos mágicos ni tesoros opulentos, sino redención. Carga con la culpa de haber perdido a Rachel, el amor de su vida, durante una de sus aventuras. Tal vez como un Orfeo moderno. Estos personajes no están condenados por el destino, como Aquiles o Edipo; su tragedia es íntima, psicológica, y su salvación —si existe— depende de algo que los griegos rara vez consideraban: la conexión con otros.

Final Fantasy VI me pareció un juego único porque construyes una comunidad de héroes para salvar al mundo. Algunos pueden quedarse atrás, dependiendo de tus decisiones. Emocionalmente, sentí la necesidad de reencontrarme con todos ellos. En mi mitología personal, y en la manera que decidí jugar el juego, el único camino posible para ganar era reunirlos a todos.

Como en una tragedia griega, cada integrante parece cometer una hibris. Terra, nacida entre mundos, cree que puede vivir sin pertenecer a ninguno. Celes se oculta en su máscara de general, y confunde el deber con el amor. Locke intenta revivir a los muertos. Cyan no logra soltar la mano de los fantasmas que lo arrastran. Shadow, vestido de negro, es incapaz de hablar de la culpa que siente por su historia con Clyde, y se autocastiga negando a Relm la verdad: que él es su padre. Kefka, por su parte, no comete ningún error: él es la hibris, su forma más pura y grotesca.

Kefka es el producto de un mundo donde la ciencia sustituyó a los dioses, donde lo sagrado fue disecado en laboratorios. Su historia es un rumor. Nunca se explica exactamente quién es o de dónde salió. Un NPC —muy difícil de encontrar— te dice que fue el primer magitek knight, un experimento fallido. Su locura no es tanto una desviación como un eco del mundo que lo creó. Su risa es el nihilismo absoluto, una encarnación del eterno retorno: morir y resucitar para repetir la existencia. Es Dionisio sin éxtasis, solo destrucción.

A diferencia de Edipo o Agamenón, que caen por sus decisiones, Kefka asciende por su indiferencia ante todo. Su transformación en dios —el ángel del apocalipsis al final— es una parodia cruel del mito cristiano: un dios sin redención, sin mensaje, sin amor.

En la “última risa” de Kefka ocurre una transición. Celes está al borde del abismo, dispuesta a dejarse caer. Para mi chavito interior, esa escena fue demoledora: una mujer que ha perdido todo y contempla el suicidio como única salida. ¿No es un eco de Fedra, de Antígona?

Final Fantasy VI va más allá del esquema clásico. Aquí la tragedia no se cierra con la muerte del héroe, sino con algo más devastador: la supervivencia. El mundo sigue después de la ruina, y los personajes deben reconstruirse sin guía divina, sin oráculos, sin épica. La tragedia es haber luchado y descubrir que el bien no siempre gana. Y es en esa grieta donde el juego nos ofrece su versión más humana, y más griega: la posibilidad de seguir, sabiendo que todo puede volver a caer.

Sin embargo, al final, Celes recuerda a sus amigos y ofrece una posibilidad al jugador: ¿y si están vivos? ¿Y si juntos pueden navegar el Mundo de la Ruina? ¿Y si los reúne, serán capaces de sobrellevar el mundo trágico? Mientras tanto, en la Ilíada, los héroes trabajan juntos como una panda de gandallas o de chacales, pero cada uno quiere sobresalir entre los otros (excepto Odiseo, a quien ya desde ese momento le urge regresar a Ítaca). Aquí, el jugador, como los personajes, debe recomenzar desde cero. Ya no hay épica, solo fragmentos, ruinas.

Recuerdo Zozo: un barrio repleto de criminales y gigantes enfurecidos. Hay vida, hay comunidad, pero está quebrada. Cuando visitas el castillo de Figaro, lo encuentras hundido. Los NPCs han perdido la esperanza. Algunos se han unido al culto de Kefka porque ven la destrucción como el único futuro posible.

Es como si el coro griego se hubiera desintegrado en voces rotas. Y aun así, ahí nace la esperanza. No se trata de evitar el destino, sino de construir sentido desde el vacío.

Final Fantasy VI no pide ganar. Pide resistencia, y pide continuar.

No hay premio divino. No hay héroes puros. No hay justicia asegurada.

Solo queda reconstruir con lo que se tiene: la memoria, el afecto, los restos del amor.

La tragedia griega enseñaba que nadie podía escapar al destino si cometía hibris. Pero Final Fantasy VI propone otra cosa: tal vez la caída es inevitable, pero la redención no viene de afuera. Viene de formar una comunidad. De salvar a quien se dejó atrás. De sostenerse entre ruinas.

Final Fantasy VI no es solo una tragedia sin dioses. Es una tragedia donde el jugador se convierte en demiurgo. La reconstrucción no está garantizada: depende de tus decisiones, de tus afectos, del tiempo que estés dispuesto a invertir para reconstruir a tus amistades y sanar el mundo. Repites la historia a través de los reencuentros. El juego nos devuelve la responsabilidad que los mitos antiguos ponían en manos del destino.

Aquí, la hibris no cae fulminada por rayos divinos. Cae bajo el peso de la memoria. Y la redención no llega por designio celestial, sino por un gesto humano: el abrazo, la palabra, el regreso.

La única forma de vencer es juntos.

Esa es la ética que propone Final Fantasy VI: no la del héroe solitario, sino la del vínculo que persiste incluso cuando el mundo ya ha ardido.

Final Fantasy VI no termina con una batalla, sino con un silencio. Kefka desaparece en un destello de luz, pero no hay coro que cante su caída, ni dioses que restauren el equilibrio. Los protagonistas, en cambio, se quedan mirando el horizonte de un mundo que ya no reconocen. Esta es la gran subversión del juego: la tragedia no es morir por la hibris, sino vivir con sus cicatrices.

Quizá por eso, décadas después, sigo pensando en este juego insistentemente. No por su épica, sino por su honestidad. A veces, el verdadero heroísmo no es vencer al villano, sino aprender a caminar sobre las ruinas que dejó.

Los griegos creían en la némesis como justicia cósmica. Final Fantasy VI propone que la justicia es humana, frágil y colectiva. Terra ya no es un arma, pero tampoco es “normal”. Locke no resucita a Rachel, pero aprende a dejarla ir.

Quizás, en el fondo, eso es lo que hace de este juego una tragedia verdaderamente griega: no su estructura, sino su pregunta.

¿Qué hacemos cuando los dioses callan?